Fleischverzehr der Deutschen sinkt 2023 auf Tiefststand

/in Gesundheit, Nachhaltigkeit, Pressemitteilungen/von Bernhard HaselbauerIFAT 2024: Die Wasser-Themen unserer Zeit im Visier

/in Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Pressemitteilungen, Smart Citys, Unternehmen & Märkte, Veranstaltungen und Messen/von Daniela HaselbauerOb Klimaresilienz, Chancen der Digitalisierung, optimierte Abwasserreinigung oder globale Wassergerechtigkeit – die Umwelttechnologiemesse IFAT Munich 2024 ist erneut ein Spiegel aktueller Themenfelder der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

- Wege zur Schwammstadt

- Neue EU-Richtlinie gibt Marktimpulse

- Digitale Transformation gestalten

Die Umwelttechnologiemesse IFAT Munich wird vom 13. bis 17. Mai 2024 erneut zeigen, welche Herausforderungen und Marktimpulse die internationale Wasser- und Abwasserwirtschaft derzeit bewegen. Zu den diesjährigen Leitthemen der Münchner Branchenschau gehören die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels. Im Veranstaltungsprogramm der Messe finden sich dazu gleich mehrere Termine, die Teilaspekte aus dieser drängenden gesellschaftlichen Aufgabe aufgreifen. Beispielsweise richten die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfälle e.V. (DWA), der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und der Verband kommunaler Unternehmen am 16. Mai ab 09:30 Uhr den „Tag der resilienten Kommunen“ aus. Dessen Vorträge und Podiumsdiskussionen finden auf der Blue Stage – einer Bühne eigens für Wasserthemen – in der Halle B2 statt.

Bausteine für Schwammstädte

Für mehr Klimaresilienz sind Städte und Gemeinden unter anderem aufgefordert, mit den Auswirkungen von zunehmenden und verschärften Trockenphasen und Starkniederschlägen zurechtzukommen. Ein hoffnungsvolles Konzept hierfür ist die wasserbewusste Stadt, auch als Schwammstadt bezeichnet. Für deren Umsetzung liefern IFAT-Aussteller hilfreiche Bausteine. Beispiele sind die Baumrigole ViaTree der Mall GmbH aus Donaueschingen, das Rigolensystem EcoBloc der Otto Graf GmbH aus Teningen und die Regenwasserbehandlungsanlage Stormclean der ACO GmbH aus Büdelsdorf.

Europäische Kommunalabwasserrichtlinie umsetzen

Eine bedeutende marktgestaltende Wirkung können ferner neue gesetzliche Vorgaben haben – namentlich auf EU-Ebene. Ein aktuelles Beispiel ist die Europäische Kommunalabwasserrichtlinie. Diese wurde nach über 30 Jahren umfassend überarbeitet, der Kompromiss aus Brüssel liegt nun vor. „Die dabei vorgesehenen Veränderungen werden einen erheblichen Einfluss auf die Abwasserbehandlung in Europa haben, insbesondere für die Entfernung von anthropogenen Spurenstoffen, bei der Steigerung der Energieeffizienz und Eigenenergieerzeugung auf kommunalen Kläranlagen oder für die Behandlung von Mischwasser“, betont DWA-Präsident Prof. Dr. Uli Paetzel. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Vereinigung am 14. Mai um 16:30 Uhr auf der Blue Stage eine Session, bei der Entwicklungen und Entscheidungen zur Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie unter rechtlichen, technischen und betrieblichen Gesichtspunkten erläutert und diskutiert werden.

Auch auf Seiten der Aussteller widmet man sich den anspruchsvolleren Anforderungen. So präsentiert die Huber SE aus Berching unter anderem den neu entwickelten Tuchfilter RotaFilt. Dieser scheidet feine suspendierte Stoffe wie Schlammflocken und Mikroplastik zuverlässig ab und entfernt Phosphor per Flockungsfiltration. Und die ProMinent GmbH aus Heidelberg zeigt, wie Mikroschadstoffe wie Medikamentenrückstände mit Ozon beseitigt werden und wie die Ozonerzeugung mit modularen Anlagen besonders wirtschaftlich betrieben wird.

Wohin führt die Digitalisierung?

Auch in der Wasser- und Abwasserwirtschaft ist die digitale Transformation in vollem Gange. Der Münchner Branchentreff gibt in selten verfügbarer Breite Antworten auf Fragen wie: Wo stehen wir in diesem Prozess? Welche Chancen und Risiken sind damit verbunden? Wohin kann in Zukunft die digitale Reise gehen? Räumlich verdichtet findet sich dieses Fokusthema in der Spotlight Area „Digitalisierung in der Wasserwirtschaft“ am Eingang West des Münchener Messegeländes. Auf dem von der DWA organisierten Sonderausstellungsbereich direkt hinter den Verbändeständen stehen Best-Practice-Lösungen im Mittelpunkt. Unter anderem präsentiert der DVGW dort das Projekt „Quelle der Zukunft. Wasser für Generationen“. Hierbei will die Bodensee-Wasserversorgung mit neuen Anlagen die Trinkwasserversorgung von rund vier Millionen Menschen auch für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen. Die Besucherinnen und Besucher können durch Augmented Reality in die Anlagen visuell eintauchen und die Anwendung digitaler Techniken erleben.

Raum für zukunftsweisende digitale Entwicklungen bietet nicht zuletzt die lokale Hochwasser-Frühwarnung. Am Stand des Unternehmens Endress + Hauser aus Weil am Rhein können sich Interessierte dazu über das System Netilion Flood Monitoring informieren. Bei diesem hilft Künstliche Intelligenz, auf der Grundlage von vor Ort durch Pegelmessgeräte sowie Regen- und Bodenfeuchtsensoren erhobenen Daten – verknüpft mit Wettervorhersagen und Informationen zur Geländebeschaffenheit – Hochwasserlagen frühzeitig und präzise einzuschätzen. Digitale Zwillinge gehören zur den Schlüsselkonzepten der Industrie 4.0 – auch in der Wasserwirtschaft. So demonstriert die Siemens AG aus Erlangen auf der Messe ein solches virtuelles Modell, das den gesamten Anlagenlebenszyklus abbildet. Mit diesem lassen sich schlanke Prozesse realisieren – vom Design und Engineering über Betrieb und Instandhaltung bis hin zur Optimierung.

Wassergerechtigkeit für eine harmonischere Welt

Wasser hat auch eine geopolitische Dimension – heute vielleicht mehr denn je. So kann es bei Wassermangel oder ungleicher Verteilung des blauen Goldes zu regionalen oder nationenübergreifenden Spannungen kommen. Faktoren, wie der fortschreitende Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung oder auch kriegerische Auseinandersetzungen, verschärfen die Situation. Im Umkehrschluss hat eine gerechte und nachhaltige Wassernutzung das Potenzial, ein harmonisches Zusammenleben auf allen Ebenen zu fördern. Nicht von ungefähr stand der diesjährige Weltwassertag am 22. März unter dem Motto „Wasser für Frieden“. „Viele Technologien und Systeme unserer Aussteller können als Beiträge zu mehr globaler Wassergerechtigkeit und damit zu mehr Frieden gesehen werden“, sagt Philipp Eisenmann, Exhibition Director der IFAT Munich. Wie zum Beispiel das mobile, palettengroße Wasseraufbereitungssystem PurAID des Herstellers Pureco aus Budpest/Ungarn. Das kostengünstige, modulare System eignet sich für die Wasserversorgung in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Es entfernt Arsen, Eisen, Mangan, Ammoniak, Fluor, Bakterien und Viren aus Grundwasser, Brunnenwasser und bereits vorhandenem, aber verschmutztem Netzwasser. Im Veranstaltungsprogramm widmen sich unter anderem die European Water Association (EWA) und die International Water Association (IWA) diesem Themenkreis: Am 14. Mai um 14:30 Uhr organisieren sie gemeinsam auf der Blue Stage die Podiumsdiskussion „Invest in Water – Invest in Security“. „Wir haben internationale Akteure eingeladen, über ihre Maßnahmen und Erfahrungen bei der weltweiten Unterstützung des Wassersektors zu berichten, die darauf abzielen, Sicherheit und Frieden zu fördern“, schildert EWA-General-Sekretär Johannes Lohaus.

Weitere Informationen zur IFAT Munich finden Sie auf: www.ifat.de

Aufmacherbild: Bild von kalhh auf Pixabay

Kommunikationslücken zwischen CISO und Top-Management

/in Allgemein, Studien/von Martina Bartlett-MattisUnternehmen fokussieren sich zunehmend auf Cybersicherheit – Zugleich zeigt Studie von FTI Consulting erhebliche Kommunikationslücken zwischen Chief Information Security Officer (CISO) und Top-Management auf

Fehlende Kommunikation als Risikofaktor: In Führungsetagen geht mehr als jeder dritte Befragte davon aus, dass Cybersicherheits-Verantwortlic

Zwischen Top-Management und Cybersicherheits-Verantwortlic

Angesichts einer sich rasch entwickelnden Risikolandschaft, neuer gesetzlicher Vorschriften und erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit investieren Top-Manager vermehrt in Cybersicherheit. Zugleich sind viele aber der Meinung, dass ihre CISOs wichtigen, sicherheitsrelevanten Kommunikationsanforderungen nicht gerecht werden.

„Keine Frage, Top-Management und CISOs sind sich der Bedeutung von Cybersicherheitsrisiken bewusst“, sagt Meredith Griffanti, Global Head of Cybersecurity & Data Privacy Communications bei FTI Consulting. „Dennoch müssen Unternehmen noch mehr tun, damit Manager und CISOs auch die gleiche Sprache sprechen.“

Im Rahmen der CISO-Studie wurden knapp 800 C-Level-Manager aus neun Ländern und sieben Industrien befragt. Der Studie zufolge wünschen sich nahezu die Hälfte (45%) der befragten deutschen Führungskräfte von ihren CISOs die Fähigkeit, Fachjargon in verständliche Sprache zu übersetzen. Die Risiko-Dimension verdeutlicht ein weiteres Ergebnis der Studie: Darin gaben nur 2% der befragten deutschen CISOs an, dass ihre Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten keinen Cyberangriff erlebt hatten.

„Sicherheit ist das gemeinsame Ziel von CISOs und Top-Management. Doch unsere Studie zeigt, dass sie häufig aneinander vorbei kommunizieren“, sagt Hans-Peter Fischer, Senior Managing Director und Leiter des Bereichs Cyber Security bei FTI in Deutschland. Schließlich spricht der CISO einen Fachjargon, den die Führungsebene und der Vorstand oft nicht verstehen. So entsteht leicht ein endloser Kreislauf, in dem der CISO versucht, die Dinge einfacher – oder besser – darzustellen, als sie tatsächlich sind. „Das wiederum kann dazu führen, dass zum einen CISOs ihr Management von gewissen Investitionen nicht oder nur schwer überzeugen können. Und zum anderen der Vorstand kein genaues Bild hat, wo das Unternehmen am anfälligsten ist,“ so Hans-Peter Fischer weiter. Die Schulung der Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten von CISOs ist somit von entscheidender Bedeutung für ein gemeinsames Verständnis und die richtige Priorisierung von Cybersicherheitsthemen im Unternehmen. Neben einem besseren Verständnis wünschen sich deutsche Vorstandsvertreter aber auch eine bessere Verankerung des Themas in der Unternehmenskultur, um Risiken im Bereich Informations- und Cybersicherheit zu reduzieren. So sehen 28% der Befragten in Deutschland Trainingsbedarf zur Frage, wie eine proaktive und adaptive Cybersicherheits-Kultur geschaffen werden kann.

Die befragten deutschen Unternehmen besorgt am meisten das unzureichende Verständnis von Informationssicherheits- und Cybersicherheitsrisiken der Mitarbeiter (45%). Die Schwierigkeit, die richtigen Talente im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz zu finden (41%) rangiert auf Rang 2 der Sorgen-Skala.

Der Studie zufolge sind 94 % der befragten Top-Manager der Meinung, dass das Thema Cybersicherheit in den letzten 12 Monaten an Bedeutung gewonnen hat. Bei der Mehrheit genießt Cybersicherheit eine hohe Priorität. Das Top-Management stellt finanzielle Mittel bereit, um dieser neuen Realität Rechnung zu tragen. Durchschnittlich wollen sie Cybersicherheitsbudgets in den kommenden ein bis zwei Jahren um etwa ein Viertel (23%) und in den nächsten drei bis fünf Jahren um mehr als ein Drittel (36%) erhöhen.

Die zentralen Ergebnisse der „CISO Redefined“-Reihe bestätigen eine Kommunikations-lücke zwischen Top-Management und CISOs:

- Bemerkenswerte 66% der CISOs sind der Meinung, dass die oberste Führungsebene Schwierigkeiten hat, ihre Rolle innerhalb des Unternehmens vollständig zu verstehen. 31% der C-Level-Führungskräfte wiederum haben Schwierigkeiten, den konkreten Nutzen von Cyber-Investitionen nachzuvollziehen.

- Während 82% der CISOs ein Bedürfnis verspüren, die Sachlage gegenüber dem Vorstand besser darzustellen, glauben 31% der Top-Manager, dass ihre CISOs ein positiveres Bild zeichnen, als es der Wirklichkeit entspricht. 30% denken, dass die CISOs sich nur zögerlich über Sicherheitsbedenken äußern.

- Was interne Abstimmungen betrifft, bestätigen 58% der CISOs, dass es ihnen schwer fällt, den Fachjargon für die Führungsebene verständlich zu übersetzen. 28% der Top-Führungskräfte sind der Studie zufolge zugleich der Meinung, dass es ihre CISO vor Herausforderungen stellt, technische Begriffe in betriebswirtschaftliche Begriffe zu übersetzen. 30% berichten von diesem Problem, wenn CISOs Cyber-Risiken in finanziellen und materiellen Kategorien verständlich machen sollen.

- 98% der befragten Top-Manager sprechen sich dafür aus, mehr Mittel für Kommunikations- und Präsentationstrainings für CISOs bereitzustellen, wobei fast die Hälfte diesen Bedarf als dringend bezeichnet.

„Klare, offene Kommunikation im Führungskreis ist ein Muss für jedes Unternehmen, um die gestiegenen Risiken im Bereich der Cybersicherheit angemessen zu bewerten und sich dagegen zu schützen,“ sagt Oliver Müller, Senior Managing Director und Leiter des Bereichs Krisen-, Litigation- und Cybersicherheitskommunikation bei FTI Deutschland. „Wenn Führungskräfte keinen Einblick in die Bedrohungen haben, mit denen sie konfrontiert sind, verpassen Unternehmen die Möglichkeit, die richtigen Ressourcen einzusetzen, um ihre Widerstandsfähigkeit und Abwehrbereitschaft zu maximieren.“

Die vollständige Untersuchung können Sie hier herunterladen:

https://fticommunications.com/ciso-redefined-navigating-c-suite-perceptions-and-expectations/

Methodik der Umfrage

FTI Consulting’s Digital & Insights Practice führte im November 2023 eine Online-Umfrage unter 787 C-Suite-Führungskräften in Organisationen mit mehr als 500 Mitarbeitern aus den Schlüsselindustrien von FTI durch, welche Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 21,5 Billionen US-Dollar und 3,69 Millionen Mitarbeitern weltweit repräsentieren.

Aufmacherbild / Quelle / Lizenz

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Neue nachhaltige Ideen…

/in Creative Commons CC BY-ND, Data Science, Digitalisierung, Mobilität, Nachhaltigkeit, Reportagen, Smart Citys, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDer nachhaltige Boom des globalen Batteriemarktes geht weiter, denn die ganze Welt braucht mobile Energie und Speicher. Allein zwischen 2020 und 2030 wird sich die Nachfrage mehr als verachtzehnfachen, mit einem jährlichen Wachstum von 34 %. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist die Umstellung der Automobilindustrie auf batterieelektrische Fahrzeuge. Dabei greifen rund 80 % der Hersteller auf Lithium-Ionen-Batterien zurück. Zu diesen Ergebnissen kommt die Publikation „Battery Monitor 2023“ von Roland Berger und der RWTH Aachen. Um der langjährigen Erfahrung asiatischer Fabriken entgegenzuwirken, haben in den vergangenen Jahren innovative Produkt- und Prozesstechnologien im Batteriesektor an Bedeutung gewonnen. Infolgedessen ist ein zunehmender Trend zu Patenten aus den USA und Europa festzustellen. Besonders im Bereich der Fertigungstechnologien sind diese Innovationen relevant. Den Unternehmen muss ein erfolgreicher Spagat zwischen einer effizienten, vergleichsweise kostengünstigen und einer nachhaltigen Batterieproduktion gelingen. Nur so können sie mittelfristig in diesem dynamischen Markt ihre Position sichern. Laut der Untersuchung stehen im Fokus der aktuellen Entwicklungen vor allem technische Innovationen für eine effizientere Produktion und alternative Batteriematerialien.

Genau hier setzt auch die innovative Batterietechnologie des Joint-Ventures von Altech Advanced Materials und dem Fraunhofer-Institut IKTS an. Die neue Festkörperbatterie für den stationären Betrieb „Cerenergy“ geht gerade in die Kommerzialisierung. Die neuartige Batterie ist frei von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Grafit und Lithium und benötigt auch kein Kupfer. „Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet und besteht lediglich aus Kochsalz, Keramik und Nickel. Sie ist nicht brennbar und behält ihre volle Leistung über den gesamten Lebenszyklus von über 15 Jahren“, erklärte Uwe Ahrens von Altech Advanced Materials im Gespräch mit unserer Redaktion. In diesem Kontext sind quasi Netzspeicherbatterien der Missing Link der Energiewende. Doch es gibt laut Ahrens noch weitere Einsatzfelder, Stichwort E-Mobilität: Wenn jetzt begonnen wird, LKW-Flotten zu elektrifizieren, müssen diese auch schnell geladen werden, ohne dass die Netze bei den Speditionen und den Autohöfen in die „Knie gehen“, da diese nicht in der Lage sind, eine so große Menge Strom in kurzer Zeit zu leiten. „Unsere Batterie ist für diesen Anwendungsfall prädestiniert. Da sie nicht brennbar ist, kann sie ohne sonst erforderliche Sicherheitsabstände in die bestehende Tankinfrastruktur integriert und für die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr genutzt werden.“ Mit Blick auf den Klimawandel und die damit verbundene Energiewende, werden in den nächsten Jahren viele globale Herausforderung auf die Gesellschaften zukommen. Einen gemeinschaftlichen und innovativen Weg bietet die All Electric Society Alliance, die sich als Forschungsallianz die Sensibilisierung der Gesellschaft im Kontext der Energiewende und der All Electric Society (AES), auf die Fahne geschrieben hat.

Dazu erklärte uns Prof. Dr.-Ing. Mirko Bodach von der Westsächsischen Hochschule Zwickau: „Die Allianz ist eine offene Anlaufstelle für die All Electric Society. Egal ob Kommune, KMU, global Player, NGO, Energieversorger oder Forschungseinrichtung: Jeder ist eingeladen, mitzuwirken und seine Expertise einzubringen. Denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, ist die Realisierung der AES und somit die Bewältigung des Klimawandels möglich.“ Laut Prof. Bodach ist eine fundamentale Grundlage für eine solche Transformation die interdisziplinäre Zusammenarbeit: „Damit meine ich nicht, dass sich unterschiedliche Fachdisziplinen mal eben kurz unterhalten. Es braucht eine tiefgreifendere, verwobene Bearbeitungsstruktur. Nur, wenn alle betreffenden Akteure gemeinsam agieren, kann eine CO2-neutrale Energieversorgung erreicht werden.“ In diesem Kontext stellen sich momentan viele Unternehmen aus energieintensiven Branchen die Frage, wie die Klimaziele der Bundesregierung und der EU erreichbar sind.

Die Energiewirtschaft zum Beispiel, steht vor der enormen Herausforderung, die Energiewende nachhaltig zu finanzieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Laut einem aktuellen Positionspapier des Verbands kommunaler Unternehmen sowie von Deloitte und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sind Investitionen im Energiesektor von geschätzt 600 Milliarden Euro erforderlich, um die ambitionierten Ziele der Bundesregierung für das Jahr 2030 zu erreichen. Diese Summe wird bis 2045 voraussichtlich auf mindestens eine Billion Euro ansteigen. Damit geraten die Finanzierungsmöglichkeiten an ihre Grenzen, auch im Hinblick auf die Inflationstendenzen und die aktuelle Zinssituation. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, verschiedene Finanzierungsinstrumente und Investorengruppen zu orchestrieren. Sowohl auf der Kapital suchenden als auch auf der Kapital gebenden Seite wird die Finanzierung der Energiewende neue Kompetenzen und einen Kulturwandel abverlangen – unter anderem müssen die Akteure ins Finanzmarkt- und ESG-Reporting einsteigen. Wenn also der Ausbau der erneuerbaren Energien, und der Netzinfrastruktur, der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung sowie die Umgestaltung des Verkehrssektors gelingen sollen, müssen mehr Anreize, Verlässlichkeit und Sicherheiten für alle Beteiligten von der Bundesregierung geschaffen werden. „Um die Transformation insbesondere in den industriellen Sektoren zu unterstützen, sind zum Beispiel sogenannte Carbon Contracts for Difference (CCfD) geplant. Die Bundesregierung arbeitet an entsprechenden Gesetzesvorhaben. Gerade in der Anlaufphase sollen sie das Unternehmensrisiko von Investitionen in treibhausgasarme Produktionsverfahren mindern“, erklärte in diesem Kontext Wolfgang Vitzthum, Director ‚ESG & Sustainable Finance Solutions’, von der Commerzbank. CCfD sind Klimaschutzverträge zwischen Staat und Unternehmen der energieintensiven Industrie. Mit ihnen sollen die Mehrkosten klimafreundlicher Produktionsverfahren gegenüber herkömmlichen Verfahren ausgeglichen werden. Die Energiewende wird ohne eine Beteiligung von uns Bürgern nicht möglich werden. Investitionen in die Sanierung und Wärmedämmung von Gebäuden mit umweltfreundlicher Energie stellen aber jetzt schon viele Familien und Hausbesitzer vor große Probleme. Ab März 2024 hilft nun auch die Bundesregierung mit der Heizungsförderung für Privatpersonen durch die KFW. Ein weiterer wichtiger Baustein für die Energiewende sind Energiegemeinschaften. Innerhalb von Energiegemeinschaften sollen Bürgerinnen und Bürger Strom und Wärme gemeinsam erzeugen, speichern, handeln und nutzen. Dahinter steht eigentlich der Grundgedanke der Genossenschaften und diese haben sich schon beim Ausbau erneuerbarer Energien bewährt. Dass, Energiegemeinschaften en Vogue sind, bestätigt auch Simon Bartmann Co-CEO von Bullfinch. „Hier sehen wir die Zukunft des Marktes und wollen Milliarden in diese Infrastruktur investieren – vergleichbar mit Investitionen in Glasfaser, 5G oder regionale Kraftwerke. Wir verstehen es als unsere Aufgabe die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Projektgesellschaft Solarausbau Deutschland gegründet. In den ersten Regionen, wie Norddeutschland, bauen wir bereits erfolgreich die Energie-Infrastruktur der Zukunft. Mit unseren Service Points u. a. in der Stadt Varel rollen wir die Projekte lokal mit hoher Qualität aus.“ Bullfinch begleitet Stadtwerke, Energie-Dienstleister und Installateure beim Einbau und bei der Finanzierung von Solaranlagen, Speichern und Wärmepumpen. Es fehlt vor allem noch an einem gesetzlichen Rahmen, der die Gründung und den Betrieb von Energiegemeinschaften in Deutschland ermöglicht. Wer wissen möchte, wie Energiegemeinschaften funktionieren, kann einen Blick nach Österreich werfen, dort sind die wichtigsten Fragen schon geklärt.

Autor: Bernhard Haselbauer

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Aufmacherbild/Quelle/ Lizenz

Quelle: Istock_gremlin

Zero Trust, viel mehr als nur Identität!

/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerIlona Simpson, CXO Advisor bei Netskope, schreibt über den Zero-Trust-Ansatz und wie Unternehmen damit Daten nachhaltig schützen und zu mehr Sicherheit gelangen.

Zero Trust ist das neueste Schlagwort in der Cybersicherheit. Obwohl sich der Staub gelegt hat, mangelt es immer noch an einer einheitlichen Vorstellung davon, was jeder unter dem Begriff versteht. Während der Konsens weitgehend positiv ist, dass ein Zero-Trust-Ansatz der richtige Weg ist, um ein Unternehmen und seine Daten zu schützen, gibt es immer noch viele Unklarheiten darüber, wie ein solcher Ansatz aussieht.

Insbesondere scheint es mir zwei grundsätzliche Missverständnisse zu geben. Das erste ist, dass Zero Trust etwas ist, das man kaufen kann. Zero Trust ist keine Software, Hardware oder Cloud-Anwendung, es ist ein Ansatz, ein Ethos. Um eine Zero-Trust-Strategie zu erreichen, arbeiten Sie am besten mit Partnern zusammen, die diese grundlegende Nuance richtig verstehen. Das zweite Missverständnis besteht darin, dass Zero Trust nur die neueste Art ist, die Identitätsmanagementkomponente eines Sicherheitsstapels zu bezeichnen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Identität ein grundlegender Bestandteil eines effektiven Zero-Trust-Ansatzes ist, aber es besteht auch die Gefahr, dass sich Unternehmen so sehr auf dieses eine Element konzentrieren, dass sie vergessen, dass es noch andere gibt.

Diese Fehleinschätzung kann zu potenziellen Schwachstellen führen, die wiederum zu schwerwiegenden Cybersecurity-Ereignissen führen können – genau die Art von Ereignissen, die das Unternehmen durch die Einführung von Zero Trust von vornherein zu vermeiden versuchte.

Seit vielen Jahren nutzen Unternehmen die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich jedoch weiter und einige Experten schätzen inzwischen, dass bis zu 70 % der MFA-Optionen durch Social Engineering und Phishing gehackt werden können. Die Identität ist wichtig, aber es wird immer unzuverlässiger, sich auf sie als Hauptdeterminante in einer Sicherheitsrichtlinie zu verlassen. Außerhalb der Welt der Cybersicherheit würden wir unser Vertrauen nicht auf der Grundlage einer einzigen Beurteilung in jemanden setzen. Vertrauen ist ein vielschichtiger Prozess, der im Laufe der Zeit aufgebaut werden muss. Ebenso muss es mehrere Formen der Verifizierung geben, um Zero Trust zu erreichen. Zero Trust muss mit der Annahme beginnen, dass Ihr System kompromittiert werden kann und wird. Je mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden, desto mehr Vertrauen können wir in sie setzen. Entscheidend ist jedoch, dass ein einziger Punkt zur Durchsetzung von Richtlinien verwendet wird, um den Datenverkehr zu kontrollieren, der von diesen verschiedenen Maßnahmen ausgeht.

Ilona Simpson über „Zero Trust“

Echtes Zero Trust wird nur erreicht, wenn ein Unternehmen einen integrierten, ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der jeden Berührungspunkt, Benutzer und jedes Gerät berücksichtigt. Wichtig ist, dass Vertrauensentscheidungen auf der Grundlage dieser detaillierten Erkenntnisse ständig angepasst werden. Durch die Einbeziehung aller acht Elemente in ihren Zero-Trust-Ansatz (einschließlich Identität) können Unternehmen mit weitaus größerem Vertrauen operieren. Damit wird Sicherheit zu einem echten Faktor, der Innovationen und Anpassungen an die Anforderungen des Unternehmens ermöglicht, sei es die Einführung neuer Anwendungen, die Integration von KI, die Expansion in neue Märkte oder die Förderung von Hybridarbeit.

Die Identitätsauthentifizierung ist eine der ersten und am häufigsten verwendeten Maßnahmen für Zero Trust und sollte ein Kernstück jeder Strategie sein. Es gibt sieben weitere Elemente, die Unternehmen in die Durchsetzung ihrer Richtlinien einbauen sollten, um eine wirklich sichere, robuste Zero-Trust-Infrastruktur zu gewährleisten:

- Gerät

Es kommt nicht nur darauf an, welches Gerät Sie verwenden. Auch ein vollständig authentifizierter Benutzer auf einem kompromittierten Gerät stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Zero Trust sollte Firmen- und Privatgeräte unterscheiden und den Gerätezustand, Patch-Level und Sicherheitskonfigurationen prüfen, bevor Zugriff gewährt wird.

- Standort

Mit hybrider Arbeit sollten Unternehmen damit rechnen, dass Nutzer versuchen, von verschiedenen Standorten aus auf Daten und Hardware zuzugreifen.

- App

Sicherheitsteams sollten bestimmte Apps für die Nutzung im Unternehmen überprüfen und genehmigen und ggf. erweiterte Kontrollen und/oder Beschränkungen für nicht genehmigte Anwendungen einführen, um einen möglichen Datenverlust zu verhindern.

- Instanz

Viele Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern die Nutzung ihrer persönlichen Cloud-Anwendungen, etwa persönliche Instanzen von Microsoft 365. Dies kann jedoch zu Problemen führen, insbesondere wenn vertrauliche Unternehmensdaten in einer persönlichen App freigegeben werden. Daher sollte auch jede Instanz jeder App verstanden werden.

- Aktivität

Zero Trust erstreckt sich darauf, wie Anwendungen miteinander interagieren und wie sie auf Daten zugreifen. Selbst innerhalb der Sitzung eines einzelnen Benutzers sollten die Aktionen, die eine Anwendung im Namen dieses Benutzers durchführt, einer genauen Prüfung unterzogen werden.

- Verhalten

Die Identität kann den Nutzern den Erstzugang gewähren, das Verhalten danach sollte kontinuierlich überprüft werden (unter sorgfältiger Beachtung des Datenschutzes der Mitarbeiter). Wenn ein Mitarbeiter (oder eine Organisation) plötzlich auf große Datenmengen zugreift oder sensible Dateien herunterlädt, sollten die Alarmglocken läuten, selbst wenn der Benutzer ursprünglich authentifiziert war.

- Daten

Das Herzstück von Zero Trust sind Daten – es geht darum, die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Das bedeutet, Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung zu verschlüsseln und dass Datenzugriffsmuster auf Anomalien überwacht werden müssen.

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Sicherer und verantwortungsvoller Einsatz von KI

/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Freie Inhalte, Künstliche Intelligenz, Sicherheit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerIm Interview erklärt Philipp Adamidis, CEO und Mitgründer von QuantPi, wie seine Plattform den sicheren, verständlichen und effizienten Einkauf sowie Einsatz von KI für Organisationen ermöglicht.

Herr Adamidis, wie wird aus KI eine vertrauenswürdige KI?

Damit KI vertrauenswürdiger wird, müssen wir sie vor allem verständlich und nachvollziehbar machen. Stellen Sie sich etwa eine KI-gestützte App vor, die Hautkrebs erkennt. Vertrauen entsteht, wenn unter anderem Nutzer wissen, woher die Trainingsbilder stammen, z. B. von Dermatologen, und dass sie vielfältig sind –verschiedene Hautfarben, Alter– etc. Zudem sollte die App erklären, warum sie ein Bild als verdächtig einstuft, z. B. wegen „unregelmäßige Form“. Und natürlich muss die App gründlich getestet und laufend überwacht werden, um Fehlfunktionen zu erkennen. Der Weg zur vertrauenswürdigen KI führt nur über Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.

Wie funktioniert in diesem Kontext Ihre „AI Trust Platform“?

Unsere Plattform ermöglicht den sicheren, verständlichen und effizienten Einkauf und Einsatz von KI für Organisationen. Sie verbindet KI-Governance-, Compliance- und technische Tests, um eine ganzheitliche und hochautomatisierte Lösung anzubieten, die die Leistung von KI-Systemen nachvollziehbar validiert – ohne dabei geistiges Eigentum oder private Daten offenlegen zu müssen!

Welche Vorteile haben Ihre Kunden davon?

Unsere Kunden profitieren in erster Linie davon, dass im Unternehmen eingesetzte KI-Systeme einheitlich überprüft werden, um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Somit lassen sich finanzielle, rufschädigende und rechtliche Risiken vermeiden, die durch KI-Systeme verursacht werden könnten. Zusätzlich zur Sicherstellung der Leistung und Einhaltung von Standards im großen Maßstab ermöglicht unsere Testtechnologie auch, dass KI-Experten ihre knapp bemessenen Ressourcen für anspruchsvolle Aufgaben und Innovationen nutzen können, statt für zeitaufwendige Tests.

Wie setzen Sie die Fördergelder des Europäischen Innovationsrats (EIC) ein?

Mit dem Fördergeld erweitern wir unsere KI-Testtechnologie und bauen die erste automatisierte Risikomanagement-Plattform für generative KI-Systeme, welche die Umsetzung von Verordnungen wie dem EU AI Act erleichtern wird. Da die technologische Entwicklung auf diesem Gebiet besonders rasant voranschreitet, müssen auch wir unsere Testtechnologie stetig erweitern. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Lösung einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Nutzung von KI leisten werden. Denn nur wenn KI sicher und verständlich ist, wird sie auf die breite Akzeptanz der Gesellschaft stoßen und unser Zusammenleben in Zukunft bereichern.

Herr Adamidis, welche Risiken entstehen bei der Vernachlässigung von Vertrauenswürdigkeit und Governance bei KI-Projekten?

Wie vorhin angesprochen, können enorme finanzielle, rufschädigende und rechtliche Risiken entstehen, wenn KI-Projekte Vertrauenswürdigkeit und Governance vernachlässigen. Viele Banken führen die KI-Revolution an, daher nehmen wir mal ein KI-gestütztes Kreditantragsverfahren als Beispiel. Versäumt man es, umfassende Tests und Governance-Praktiken in die Implementierung einzubeziehen, kann dies beispielsweise dazu führen, dass einzelnen Personen aufgrund von Merkmalen wie ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Wohnort schlechtere Bonitätsbewertungen zugewiesen werden, obwohl ihre finanzielle Lage stabil ist. Dies kann zu Klagen, Geldstrafen und Reputationsschäden führen – das Problem ist, dass die KI eine Blackbox ist und Unternehmen ohne ausführliche Tests und Übersichten möglicherweise gar nicht wissen, welche schlechten Praktiken sie anwenden.

Wo liegen die Herausforderungen die Black Boxes der KI transparent zu gestalten?

KI verknüpft Millionen von Parametern miteinander und macht es somit extrem schwierig, ihre Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Angesichts der Komplexität sind Tests unglaublich zeitaufwendig und rechenintensiv. Da beide Ressourcen begrenzt und teuer sind, fällt es Unternehmen verständlicherweise schwer, das Thema Transparenz auf angemessene Weise anzugehen. Das Fehlen standardisierter Testmethoden trägt zudem dazu bei, dass es nahezu unmöglich ist, die wahren Fähigkeiten und Grenzen von KI-Lösungen zu beurteilen. Wenn es um den Kauf einer KI-Lösung geht, behaupten viele Anbieter, dass sie die relevanten Dimensionen getestet haben, aber mit welchen Daten und unter Berücksichtigung welcher Werte oder ethischen Grundsätze? Mit QuantPi arbeiten wir an der Lösung dieser Probleme. Wir beteiligen uns an der Entwicklung von Standards, wie z. B. der DIN SPEC 92001-3 über erklärbare KI, die agnostisch angewendet werden können und eine vergleichbare Basis für Transparenz schaffen und wir ermöglichen es Unternehmen, Tests selbst effizienter und übersichtlicher durchzuführen.

Philipp Adamidis betont: „Der Weg zur vertrauenswürdigen KI führt nur über Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle.“

Nach welchen Kriterien wird getestet?

Um eine verantwortungsvolle und vertrauenswürdige KI zu gewährleisten, legen wir den Schwerpunkt auf diverse Tests in den Dimensionen wie Bias, Robustheit, Erklärbarkeit und Datenqualität. Für regulierte Branchen oder Anwendungen bieten wir außerdem die Prüfung von KI-Systemen anhand relevanter Verordnungen und Standards an.

Wir nehmen diese Standards, wandeln sie in einen testbaren Katalog von Anforderungen (sowohl quantitativ als auch qualitativ) um und ermöglichen es Unternehmen, ihre Compliance- oder Qualitätssicherungsprozesse für KI-Systeme zu skalieren. Kunden können so die für sie relevanten Compliance-Anforderungen auswählen, z. B. den EU AI Act oder bestimmte ISO-Normen oder auch ihre eigenen Ethikrichtlinien mit unserer Plattform prüfen lassen.

Welche Möglichkeiten bieten Sie Ihren Partnern?

Unsere Partner, so wie unsere direkten Kunden, erhalten einen umfassenden und technisch validierten Einblick in die Risiken, Nutzen und den Compliance-Status von ihren KI-Systemen.

Da unsere Partner oft über fundierte Branchenkenntnisse verfügen, sind Sie in der Lage, mit uns Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Kunden bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen und ganzheitliche Angebote im Bereich der KI-Governance anzubieten. Manche Partner erstellen auch eigene KI-Assessments und skalieren den Inhalt dieser durch unsere technischen KI-Tests. Hinzu kommen Zertifizierungs- und Auditpartner, die z.B. unsere Platform nutzen, um einheitliche Nachweise zu Prüfungen konkreter KI-Systeme zu erhalten. Während Anwendungsfälle unserer Technologie und die Darstellungsformen der Testergebnisse von Partner zu Partner unterschiedlich sind, sorgen diese grundsätzlich für die Beschleunigung einer verantwortungsvollen KI-Transformation von Unternehmen.

Herr Adamidis, was haben Sie sich mit QuantPi zum Ziel gesetzt?

Unsere Vision ist es, der Gesellschaft eine sichere und selbstbestimmte Zukunft mit intelligenten Maschinen zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, haben wir uns das 3-Jahres-Ziel gesetzt, führende Unternehmen bei der Entwicklung vertrauenswürdiger und konformer KI zu unterstützen. Warum führende Unternehmen? Weil diese einen immensen Einfluss darauf haben, wie wir unser tägliches Leben gestalten. Wir müssen sicherstellen, dass die Prozesse, die uns umgeben, von Systemen angetrieben werden, die streng validiert und überwacht sind. Unsere Absicht ist es keineswegs, Innovation abzubremsen, sondern ihren Fortschritt auf verantwortungsvolle Weise zu unterstützen.

Bitte gehen Sie kurz auf Ihre Gründungsgeschichte ein.

Während unserer akademischen Laufbahn an der Universität des Saarlandes lernten Artur Suleymanov, Dr. Antoine Gautier und ich uns kennen. Das ist mittlerweile fast 8 Jahre her und von Anfang an waren wir als Technologie-Enthusiasten vom transformativen Potential der KI überzeugt und haben unsere Tage und Nächte mit diesem Thema verbracht.

Unsere Ambition war es, unsere eigene KI zu entwickeln und sie auf dem Markt zu etablieren. Nach den ersten gescheiterten Versuchen, Kunden von der Vertrauenswürdigkeit der KI-Black-Boxen zu überzeugen, hatten wir unseren Aha-Moment und erkannten die Notwendigkeit, dieses Vertrauensproblem auf technologischer Ebene anzugehen.

Als Teil des Ökosystems des weltweit führenden CISPA Helmholtz-Instituts für Cybersicherheit fanden wir die perfekte Umgebung für wegweisende Forschung im Bereich Sicherheit für KI. Schließlich gründeten wir 2020 QuantPi mit dem Ziel, Künstliche Intelligenz auch außerhalb der Forschung vertrauenswürdig zu machen.

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Dekarbonisierung: Kern einer erfolgreichen Strategie für die grüne Transformation

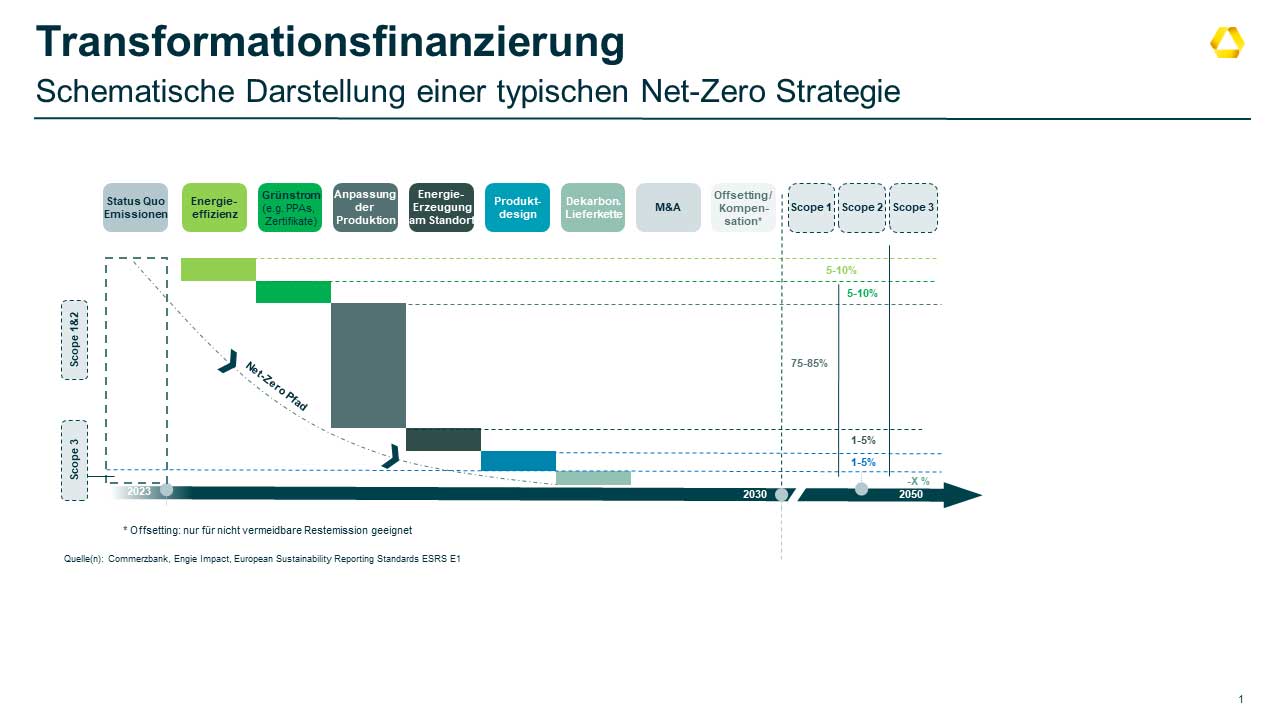

/in Creative Commons CC BY-ND, Freie Inhalte, Nachhaltigkeit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDer Klimawandel ist unumkehrbar, die Klimaziele der EU sind ambitioniert. Gleichzeitig sprechen sich immer mehr Investoren und Konsumenten für mehr Nachhaltigkeit aus. Dies sind die entscheidenden Treiber für die grüne Transformation. Damit Unternehmen diesen Anforderungen zunehmend gerecht werden können, müssen sie ihren Prozessen so viel CO₂ wie möglich entziehen. Dekarbonisierung ist hier das Stichwort. Eine immense Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Die entscheidende Frage für eine erfolgreiche und profitable Zukunft lautet: Wie können Unternehmen das umsetzen und finanzieren?

Net-Zero1 werden, lautet das große Ziel. Aber wo genau sollen Unternehmer ansetzen? Der nachstehende Wegweiser für ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten hilft Unternehmen, die auf sie zurollende Welle der Dekarbonisierung in den Griff zu bekommen.

Schritt 1: Dekarbonisierung zur Chefsache erklären

Nachhaltigkeit ist ein strategisches Top-Thema und damit Chefsache. Denn jetzt werden die Weichen für die grüne Transformation gestellt, die das Geschäftsmodell auf lange Sicht prägen. Um volle Wirkung zu entfalten, muss die CO₂-Reduktion in allen Bereichen und auf allen Ebenen eines Unternehmens gemeinsam angegangen werden. Außerdem kann nur an der Unternehmensspitze entschieden werden, ob und gegebenenfalls welche strategischen Zukäufe für grüne Produktionskapazitäten nötig sind.

Schritt 2: Eine auf Transformationsfinanzierung spezialisierte Bank einschalten

Je früher Unternehmen und Bank gemeinsam Kennzahlen und Ziele für die grüne Transformation festlegen, desto eher besteht Klarheit über den Investitionsbedarf. Dabei sind die Erwartungen des Banken- und Kapitalmarktes mitzuberücksichtigen. Erst wenn Dekarbonisierungs- und Finanzierungsstrategie Hand in Hand gehen, wird Net-Zero zum Erfolgsmodell. Wie in anderen CO₂-intensiven Sektoren ist der Investitionsbedarf zum Beispiel in der Papier- und Verpackungsindustrie enorm. Das liegt an dem hohen Energieverbrauch und der Notwendigkeit, die Produktionsverfahren anzupassen, um CO₂-frei produzieren zu können. Eine solche Transformation kann ein Unternehmen schnell an die Grenzen seiner Verschuldungsfähigkeit bringen. Nur eine Bank, die alle Kapitalmarkt- und Förderinstrumente in die Finanzierungsstrategie integriert, kann einem Unternehmen entscheidende Vorteile sichern. Neben EU-Taxonomie-konformen, grünen und ESG-linked-Finanzierungsinstrumenten bieten sich Bundes- und KfW-Förderung an. Eine gefestigte und vertrauensvolle Beziehung zwischen Bank und Kunde ist an der Stelle insbesondere für Mittelständler entscheidend. Nicht alle sind am Kapitalmarkt aktiv. Deshalb sind hier bilaterale Kredite besonders gefragt.

Schritt 3: Transparenz über den CO₂-Status-Quo schaffen

Ausgangspunkt einer jeden Dekarbonisierungsstrategie ist der CO₂-Fußabdruck des Unternehmens. Das Standardformat, um zunächst den Status Quo abzubilden, ist die CO₂-Bilanz nach Greenhouse Gas Protocol. Sie gibt Aufschluss über die direkten und indirekten Emissionen eines Unternehmens. Damit können für alle Produktionsstandorte und Unternehmensbereiche die einzelnen Teilemissionsmengen berechnet sowie Verantwortlichkeiten von Führungskräften dafür festgelegt werden. Das ist Voraussetzung für Schritt vier.

Schritt 4: Konkrete Maßnahmen anstoßen und dann Stakeholder informieren

Dekarbonisierungs- und Finanzierungsstrategien stehen. Der CO₂-Ausstoß ist bekannt. Jetzt kann die Umsetzung beginnen. Zunächst stehen Energieeffizienzmaßnahmen im Fokus. Ebenso wichtig ist es, die Energieversorgung auf Grün umzustellen und Energie aus nachhaltigen Quellen selbst zu produzieren. Der aufwendigste Teil ist die Anpassung der Produktionsanlagen auf grüne Primärenergie. Nicht zu vermeidende Emissionen können durch ein sogenanntes Offsetting² ausgeglichen werden. Auch sollten Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Lieferkette eingefordert werden. Um die Transformation insbesondere in den industriellen Sektoren zu unterstützen, sind sogenannte Carbon Contracts for Difference³ (CCfD) geplant. Die Bundesregierung arbeitet an entsprechenden Gesetzesvorhaben. Gerade in der Anlaufphase sollen sie das Unternehmensrisiko von Investitionen in treibhausgasarme Produktionsverfahren mindern. Last but not least sind die Stakeholder zu informieren. Nachhaltigkeit ist Überzeugungsarbeit. Regelmäßige Berichtsformate sind deshalb unerlässlich, um die Glaubwürdigkeit der eigenen Dekarbonisierungsstrategie herauszustellen.

Infografik: Dekarbonisierungspfad und -hebel in der Praxi

Fazit

Dekarbonisierungsstrategien entwickeln sich immer weiter. Zur Wahrheit gehört, dass insbesondere energieintensive Branchen bei der Umsetzung an technische Grenzen stoßen werden. Entscheidend ist aber, schon heute anzufangen und das eigene Unternehmen nach Möglichkeiten zu durchforsten, um CO₂ einzusparen. Das Machbare sollte umgesetzt und in der Kapitalstruktur berücksichtigt werden. Das honorieren Investoren, Banken, Geschäftspartner und Kunden. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Es ist Zeit, etwas zu bewegen!

„Jetzt werden die Weichen für die grüne Transformation gestellt, die das Geschäftsmodell auf lange Sicht prägen. Net-Zero werden, lautet das große Ziel. Aber wo genau sollen Unternehmer ansetzen? ”

Die Autoren:

Christine Rademacher, Bereichsleiterin Financial Engineering und Mitglied im Board Lending sowie Wolfgang Vitzthum, Director ,ESG & Sustainable Finance Solutions’ bei der Commerzbank, betonen: „Unser Wegweiser für ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten hilft Unternehmen, die auf sie zurollende Welle der Dekarbonisierung in den Griff zu bekommen.“

www.commerzbank.com/firmenkunden

——————————————————————————————————-

1Netto-Null (Net-Zero) ist strenger als Klimaneutralität. Die Reduktion von CO₂ kommt bei Net-Zero immer an erster Stelle. Ein CO₂-Ausgleich über zertifizierte Klimaprojekte ist nur in Ausnahmefällen möglich.

²Offsetting bedeutet, CO₂-Emissionen durch zertifizierte Klimaprojekte auszugleichen.

³ CCfD sind Klimaschutzverträge zwischen Staat und Unternehmen der energieintensiven Industrie. Mit ihnen sollen die Mehrkosten klimafreundlicher Produktionsverfahren gegenüber herkömmlichen Verfahren ausgeglichen werden. Das erste vorbereitende Verfahren des Förderprogramms wurde von der Bundesregierung am 06. Juni 2023 gestartet.

——————————————————————————————————-

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Aufmacherbild/Quelle/ Lizenz

Bild von Acton Crawford auf Unsplash

Der beste Zeitpunkt mit KI zu starten ist jetzt!

/in Creative Commons CC BY-ND, Data Science, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela Haselbauer2024 ist das Jahr der Umsetzung von KI. Aber wie nutze ich KI optimal für mein Business? Der Experte und Vordenker Maximilian Vogel erklärt im Interview, welche Chancen KI und ML heute bieten. Und gibt Tipps, wie Unternehmen das Potenzial richtig nutzen, um massive Effizienzgewinne zu erzielen.

Herr Vogel, wie kann ich das Potenzial von KI und ML nutzen, im Hinblick auf Effizienzsteigerung und Automatisierung?

KI kann Prozesse in Sales, Logistik, Finanzen oder Marketing weit über 50 % automatisieren, also Effizienzsteigerungen von deutlich über 100 % erreichen. Eine multidimensionale KI besteht aus einzelnen AI-Workern, die komplexe Aufgaben lösen können – also z. B. einen Versicherungsfall von der Einreichung bis zur Regulierung zu bearbeiten. Ein AI-Worker kann einen Task über viele Einzeltätigkeiten und viele Tage hinweg verfolgen: Mails lesen, Schadensbilder bewerten, Informationen aus Datenbanken besorgen und Rückfragen an involvierte Parteien stellen.

Wie setze ich das in die Praxis um? 2023 war das Jahr des Redens über KI. International ist 2024 das Jahr der Umsetzung. In Deutschland verlieren wir uns oft noch in Grundsatzfragestellungen und die alten Kann-ich-, Darf-ich-Diskussionen, anstatt KI zu entwickeln, empirisch zu verproben und aus Ergebnissen zu lernen. Ich empfehle, einen Bereich mit großem Automatisierungspotential zu identifizieren und direkt – alleine oder mit einem Partner – in ein kleines Umsetzungsprojekt zu starten, das bei Erfolg ausgebaut werden kann.

Maximilian Vogel: „Ich empfehle, einen Bereich mit großem Automatisierungspotential zu identifizieren und direkt – alleine oder mit einem Partner – in ein kleines Umsetzungsprojekt zu starten.“

Wie sollten Unternehmen und Manager hier vorgehen?

Ganz einfach:

1. Think Business: Das heißt, eine KI-getriebene Plattform von der Aufgabe, vom Prozess, von Effizienzeffekten heraus zu denken – und nicht von der Technologie her.

2. Start small: Also mit einem Proof of Concept starten, der zu einer Beta ausgebaut werden kann und dann zu einem produktiven System.

3. Vendor lock-in vermeiden: Egal wie gut ein Anbieter ist – die KI-Lösung des Unternehmens sollte so gebaut werden, dass sie diesem gehört. Sie sollte nicht so tief in die Modelle oder Hosting-Lösung des Anbieters integriert sein, dass ein späterer Wechsel sehr schwierig oder unmöglich ist.

Welche KI/ML-Projekte lagen und liegen Ihnen am Herzen?

Ein Herzensprojekt für mich war die Unterstützung von BMW bei der Entwicklung des CarExperts, einer KI-getriebenen Assistentenlösung im Auto, die in der Lage ist, auf Basis von sogenannter Retrieval Augmented Generation die Fragen des Fahrers zu beantworten und mit ihm natürlichsprachliche Konversation zu betreiben.

Ein weiteres Projekt, das wir gemeinsam mit einigen großartigen Partnern realisiert haben: Ein AI-Worker verwaltet Marken, bewertet Konflikte und verteidigt die Marken gegen konkurrierende Markeneinträge. Der AI-Worker führt hier keine Handlangertätigkeit aus, sondern macht eine Arbeit, für die intensive markenrechtliche Vorbildung erforderlich ist. Und tatsächlich hat sich gezeigt: Auch das funktioniert mit KI!

Herr Vogel, welches Mindset sollte ich für das erste Projekt mitbringen und was sollte ich vermeiden?

Alle reden über KI, aber falsche Vorstellungen und Ängste verhindern noch den systematischen Einsatz in vielen Unternehmen. Nahezu jeder hat inzwischen die unglaublichen Fähigkeiten generativer KI-Systeme ausprobiert. In den meisten Unternehmen nutzen Mitarbeiter Plattformen wie ChatGPT – erlaubt oder heimlich – auch für berufliche Tätigkeiten. Dennoch verhindern oft alte Denkmuster einen produktiven Umgang mit neuen Technologien: Wir wissen immer ganz genau, was man nicht darf, was man nicht soll, was problematisch ist und verwenden das als Ausrede dafür, erst einmal nichts zu tun: Datenschutz, sogenannte Halluzinationen oder Bias der Modelle, Qualität und Struktur der unternehmenseigenen Daten. In Wirklichkeit sind diese Fragestellungen für die meisten Business-Anwendungen lösbar bzw. bereits gelöst. Das Wichtigste für ein produktives KI-Projekt ist nicht tiefes Fachwissen im Bereich machine learning – das kann man sich dazu holen – sondern eine Vision, was man erreichen will. Offenheit. Die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren; zu lernen; und schnell umzusteuern, wenn sich neue technologische Möglichkeiten bieten oder etwas nicht funktioniert.

OK, und wie starte ich jetzt?

Starten Sie klein, aber so schnell wie möglich – in einem großen Feld, in dem sie später skalieren können, aber mit einer überschaubaren ersten Fragestellung. Gehen Sie bei Erfolg in eine Beta und skalieren sie das Vorhaben dann. Verzetteln Sie sich nicht in umfangreiche Strategieausarbeitung in Bezug auf Technologien, Anwendungsbereiche, Vendoren – die KI-Landschaft ändert sich schneller, als Sie Ihre Folien gerade ziehen können. Verfolgen Sie dennoch ambitionierte Visionen – aber aus einer Business-Sicht. Etwa „Ich möchte im Salesbereich 90 % der kleineren Angebotsanfragen komplett automatisiert bearbeiten lassen, meine Teams sollen nur noch die großen, komplexen und werthaltigen Anfragen manuell bearbeiten.“ Suchen Sie sich Umsetzungspartner – intern oder extern – die ihre Vision teilen.Verbinden Sie – aber nicht gleich am Anfang – die KI-Plattform über Schnittstellen mit Ihren existierenden Systemen. KI kann nicht jeden Edge Case gut bearbeiten – schaffen Sie eine Schnittstelle zu menschlichen Teams für schwer lösbare Fragestellungen.

Inwieweit können Sie Unternehmen bei der Entwicklung neuer ML & KI Strategien und Lösungen unterstützen?

Wir unterstützen seit fünf Jahren Großunternehmen und große Mittelständler bei der Entwicklung KI-getriebener Lösungen. Das sind einerseits Conversational AI Systeme, die auf Basis von generativer KI mit Nutzern kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind es Automatisierungslösungen auf Basis multidimensionaler KI, also AI-Worker, die einen großen Task teilweise über Tage und viele Interaktionsschritte fallabschließend bearbeiten können.

Wir unterstützen unsere Kunden und Partner hauptsächlich in der Konzeption der Lösung, der Modell- und Framework-Auswahl, der Entwicklung, dem Prompt Engineering, der Anbindung an Schnittstellen und in MLOps und technischem Betrieb der Lösung. Für Fragestellungen der Hardwareintegration haben wir Partner.

Gibt es aktuelle Beispiele?

Neben den beiden oben genannten vielleicht noch zwei: Wir entwickeln für das Startup Adele eine KI-getriebene Lösung, die ältere und pflegebedürftige Patienten betreut. Und wir bauen aktuell für ein großes Road-Logistikunternehmen eine multidimensionale Worker-AI, die auf Kundenanfragen eigenständig Angebote erstellt.

Was bedeutet KI/ML und nachhaltige Entwicklung für Sie?

Welche Bedeutung haben die neuen Technologien Rund um KI/ML im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen und Gesellschaft?

Für eine Green AI müssen wir einerseits den riesigen Fußabdruck der Modelle in Training und Inferenz verringern. Kleinere, effizientere Modelle sind hier eine Lösung. Auf der anderen Seite kann uns KI massiv dabei unterstützen, Ressourcen effizienter zu nutzen: Licht oder Heizung nur anzuschalten, wenn sie gebraucht wird, Sekundärrohstoffe zu trennen, etc.

Inwieweit werden die neuen Technologien unsere Wirtschaft und unseren Standort verändern?

Die generative KI und hier vor allem die multidimensionalen Worker werden weltweit zu massiven Effizienzgewinnen auch im Bereich der intellektuell anspruchsvollen Tätigkeiten führen. Die Mehrzahl der Firmen in Deutschland ist im Moment noch zögerlich – aber es gibt auch hier eine Reihe von Unternehmen, die das Thema ernsthaft, visionär und aggressiv angehen. Leider kann die EU im Bereich der Basistechnologien für AI wie AI-Modelle oder KI-Chips kaum mit den USA oder Ostasien konkurrieren. Und leider verlieren wir weiter den Anschluss: Unsere Kapitalmärkte gerade für Technologieunternehmen sind unterentwickelt und wir machen IT-Unternehmen durch immer neue Regelungen – oft sicherlich gut gemeint – das Leben schwer. Ein aktuelles Beispiel ist der EU AI Act, der es in einigen Anwendungsbereichen deutlich komplizierter macht, KI in Europa auf den Markt zu bringen. Wir müssen uns entscheiden, ob wir vorne mitspielen wollen oder ob wir Hochtechnologie einfach weitgehend aus Übersee beziehen wollen. Wenn wir wieder mitspielen wollen, müssen wir schnell und grundlegend umsteuern, ein bisschen Forschungsförderung hier und da wird das Bild nicht ändern.

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Eine Megawattbatterie aus Salz für die Energiewende

/in Creative Commons CC BY-ND, Freie Inhalte, Nachhaltigkeit, Neue Gesellschaft, Smart Citys, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte, Wissenskultur/von Daniela HaselbauerIm Interview erklärt Uwe Ahrens, Vorstand der börsennotierten Altech Advanced Materials AG, die Vorzüge der innovativen Großbatterie für Industrie und Energiewirtschaft.

Herr Ahrens, was ist das Revolutionäre an Ihrer neuen Batterietechnologie?

Wir bringen gerade mit unserem Joint- Venture-Partner, dem Fraunhofer-Institut IKTS, eine Festkörperbatterie für den stationären Betrieb namens CERENERGY in die Kommerzialisierung. Diese neuartige Batterie ist frei von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Grafit und Lithium und benötigt auch kein Kupfer. Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet und besteht lediglich aus Kochsalz, Keramik und Nickel. Sie ist nicht brennbar und behält ihre volle Leistung über den gesamten Lebenszyklus von über 15 Jahren. Somit ist die Lebensdauer weitaus höher als die von aktuell eingesetzten Batteriespeichern. CERENERGY ist extrem robust und kann ohne externe Systeme zur Kühlung oder Heizung unter jeglichen klimatischen Bedingungen betrieben werden und benötigt zudem keine Anlagen zum Feuerschutz, da sie nicht brennbar ist. Sie löst alle Herausforderungen für einen Zwischenspeicher für regenerative Energiequellen, die wir aktuell so dringend brauchen.

Uwe Ahrens: „Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet“.

Welche Vorteile bringt der Einsatz als Netzbatteriespeicher?

Unsere CERENERGY-Batterie ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann sogar im geladenen Zustand an ihren Bestimmungsort transportiert werden. Da keine externen Systeme benötigt werden, kann sie in kürzester Zeit in Betrieb gehen und ist im Unterhalt sehr günstig und effizient. Und da keine Brandgefahr von der Batterie ausgeht, kann sie auch neben Tankanlagen stehen und so einen Beitrag in der E-Mobility leisten. Die Megawattsysteme in Containerbauweise können sogar übereinandergestapelt werden und sind absolut witterungsbeständig. Zudem ist herauszustellen, dass Nutzer von CERENERGY einen höheren Ertrag erwirtschaften können. Die Batterie verliert über die gesamte Lebensdauer nicht an Leistung. Mehrere Ladezyklen innerhalb von 24 Stunden sind zudem möglich, ohne dass die Batterie Schaden nimmt.

Welche Technologie steckt dahinter und wie lange hat die Entwicklung gedauert?

Die aktuelle Entwicklung unserer Festkörperbatterie basiert auf dem technologischen Prinzip der sogenannten „Zebra“-Batterie, die bereits in den 70er Jahren entwickelt wurde, aber es nie zur breiten Anwendung geschafft hat. Das IKTS hat diese Technologie aufgegriffen und über acht Jahre zur optimierten industriellen Anwendung weiterentwickelt. Wichtige technologische Details wurden gelöst und ein stabiler Produktionsprozess zur Massenherstellung entwickelt, der nun die Kommerzialisierung ermöglicht. Die eigentlichen Batteriezellen bestehen aus einem festen Keramikrohr, dem Festkörperelektrolyt, durch den Natrium-Ionen geleitet werden können. Zwischen der Außenfläche des Keramikrohres und der Metallhülle bildet sich die Anode jedes Mal neu und baut sich beim Entladen wieder verlustfrei ab.

Was sind die nächsten Schritte zur Markteinführung?

Prototypen der CERENERGY-Batteriezellen laufen seit Jahren stabil. Das Design und Engineering der industriellen Produktionsanlagen sind abgeschlossen. Das Grundstück für das Werk in Schwarze Pumpe in Sachsen ist erworben, die Bauanträge sind gestellt und die Anlagen durchkonzipiert sowie alle Unterlieferanten ausgewählt. Die endgültige Machbarkeitsstudie wollen wir zeitnah abschließen und dann noch im laufenden Jahr die Finanzierung umsetzen. Hierfür haben wir eine Reihe von Förderanträgen auf Landes-, Bundes und auch EU-Ebene gestellt und gehen von einem positiven Bescheid noch in diesem Jahr aus. Mit einer strukturierten Finanzierung, bestehend aus Eigenkapital, Fremdkapital und Fördermitteln, gehen wir von einer schnellen Umsetzung des Projektes aus.

Wie viel Batteriemodule sind in einer ersten Produktionslinie geplant?

In der ersten Ausbaustufe unseres geplanten Werkes für CERENERGY mit einer ersten Produktionsstraße gehen wir von einer jährlichen Produktionsleistung von 120 MWh aus. Diese Leistung wollen wir dann sukzessive erhöhen. Unser Werk wird so ausgelegt sein, dass wir zügig weitere Produktionsstraßen errichten können. Wir denken auch jetzt schon weiter und haben uns in direkter Nachbarschaft eine Kaufoption für ein weiteres Gelände gesichert. Dann reden wir über Kapazitäten im Gigawattbereich.

Herr Ahrens, welche Bedeutung haben Netzbatteriespeicher im Kontext unserer nachhaltigen Entwicklung?

Netzspeicherbatterien sind das Missing Link der Energiewende. Im Prinzip ist die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wind und Sonne gelöst. Nur scheint nicht immer in Deutschland die Sonne und der Wind weht auch nicht gleichmäßig. Dazu kommt, dass der erneuerbare Strom nicht an dem Ort und zu der Zeit ist, an dem er gebraucht wird. Der Strom kann nicht geleitet werden, weil die Stromnetze schon voll sind. Dies ist hinreichend bekannt. Fakt ist, dass die Bundesnetzagentur die Kosten des ungenutzten Stroms – Redispatch genannt – im Jahr 2022 auf über 4 Mrd. EUR beziffert. Was wir demnach benötigen, sind Speicher, um Spitzen auszugleichen, die Netze zu stabilisieren und den Strom dann zu liefern, wenn der Bedarf am höchsten ist. Nur mit großen stationären Batterie-Speichern lässt sich diese Energie nutzen und die Energiewende realisieren. Andernfalls führt der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien nur zu noch mehr ungenutzten Energieüberschuss und damit zu höheren Kosten. Der Bedarf an Netzspeichern ist da und ökonomisch als auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Markt für Energiespeicher in den nächsten Jahren entwickeln?

Der Netzbatterie-Markt wächst weltweit enorm. Laut einer aktuellen Studie von Bloomberg NEF hat die Energiespeicherung ein weltweites Potential von 620 Mrd. US-Dollar bis 2040. Das Problem ist also weniger die Nachfrage, sondern vielmehr das Angebot an adäquaten Speicherlösungen. Kritische Stoffe wie Lithium, Kobalt und Graphit schwanken schon jetzt enorm im Preis. Abgesehen davon, dass die Abhängigkeiten zu Drittstaaten sehr hoch ist. Das zeigt allein schon das Beispiel Graphit. Zu rund 90 % wird der Weltmarkt für diesen wichtigen Batteriestoff aus Asien bedient. Da entstehen Abhängigkeiten, die auch aus geopolitischer vermieden werden sollten. Es ist absehbar, dass die entscheidenden Rohstoffe nicht ausreichen werden, um den Bedarf zu decken. Wir brauchen also Alternativen in Europa, die ohne diese kritischen Stoffe auskommen.

Welchen Zielmarkt sprechen Sie mit Ihren neuen Festkörperbatterien an?

Wir konzentrieren uns im ersten Schritt auf Betreiber von Energienetzen und großen Solar- und Windparks. Diese haben den dringenden Bedarf, die Energiemengen aus der erneuerbaren Energiegewinnung aus Wind und Solar zu puffern und zeitversetzt in die Netze einzuspeisen. Darüber hinaus gibt es auch eine sehr große Nachfrage durch die Stromabnehmer vor Ort mittels der Speicher teure Energiespitzen zu kappen. Dieses sogenannte Peakshaving kann die Stromkosten von Betrieben deutlich senken.

Stichwort E-Mobilität – auch hier gibt es konkrete Anwendungsfelder: Wenn jetzt begonnen wird, LKW-Flotten zu elektrifizieren, müssen diese auch schnellgeladen werden, ohne dass die Netze bei den Speditionen und den Autohöfen in die „Knie gehen“, da diese nicht in der Lage sind, eine so große Menge Strom in kurzer Zeit zu leiten. Unsere CERENGY-Batterie ist für diesen Anwendungsfall prädestiniert. Da sie nicht brennbar ist, kann Sie ohne sonst erforderliche Sicherheitsabstände in die bestehende Tankinfrastruktur integriert werden und für die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr genutzt werden. Weitere Anwendungsfelder können kommunale Niederspannungsnetze sein oder energieintensive Industrien, die von Gas auf Strom umstellen. Auch der Einsatz als Notstromaggregate in Krankenhäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden ist aufgrund der absoluten Sicherheit möglich.

Mit welcher Lebensdauer der Batterien kann gerechnet werden?

Die Lebensdauer einer Batterie wird üblicherweise in Ladezyklen angegeben. Mit CERENERGY können deutlich über 7.500 Ladezyklen realisiert werden. Umgerechnet sind das mehr als 15 Jahre – gegebenenfalls auch deutlich mehr, da während des Ladeprozesses über die Jahre hinweg keine Komponenten der Batteriezelle verbraucht oder verschmutzt werden. Die CERENERGY-Batterie altert nicht. Die von uns angestrebte Lebensdauer entspricht in etwa dem Doppelten, was heute bei den gebräuchlichen Lithium-Ionen-Batterien möglich ist und das bei 100 % Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Mit welchen Kosten müssen Industriekunden rechnen?

CERENERGY ist unter Vollkostenbetrachtung die effizienteste und günstigste Festkörperbatterie am Markt. Während des gesamten Lebenszyklus einer Batterie muss man ja nicht nur den Kaufpreis beachten. Hinzu kommen Wartungs- und Instandhaltungskosten und Kosten für die Entsorgung. Auch die Anzahl der Ladezyklen, die innerhalb der Garantieleistung möglich sind, ist eine wichtige Kennzahl.

Eine marktübliche Lösung heute braucht eine Kühlung bzw. Heizung, einen Wasseranschluss und regelmäßige Pflege mit Wechsel von Verschließteilen. All diese Wartungskosten der Nebenaggregate gibt es bei unserem System nicht, weil diese schlicht und ergreifend nicht benötigt werden. Die CERENGERY-Batterie kann innerhalb von 24 Stunden mehrfach geladen und entladen werden, ohne dass die Batterie Schaden nimmt. Andere Systeme sind häufig auf einen Zyklus begrenzt. Da die Batterie aufgrund der unkritischen Rohstoffe sowie der Nicht-Brennbarkeit einfach vollständig recyclebar ist, fallen keine Entsorgungskosten an. Hier ist herauszustellen, dass der Nickelanteil geschätzt zu 98 % zurückgewonnen und wieder verwertet werden kann.

Weltweit sorgen sich viele Unternehmen um die Knappheit von Rohstoffen. Wie sehr betrifft das Ihr Unternehmen?

Unsere Rohstoffe werden wir komplett aus Europa beziehen. Dazu haben wir bereits entsprechende Lieferanten ausgewählt und Absichtserklärungen abgeschlossen. Es gibt somit keine Abhängigkeiten zu Drittstaaten oder komplexe Lieferketten, die unterbrochen werden können. Das war uns sehr wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass eine europäische Batterieproduktion so autark wie möglich sein sollte. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.

www.altechadvancedmaterials.com

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Infrastruktur finanzieren: Wir treiben die Energiewende voran.

/in Creative Commons CC BY-ND, Nachhaltigkeit, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerSimon Bartmann, Co-CEO von Bullfinch, erklärt im Gespräch mit der TREND-REPORT-Redaktion, wie Installateure ihre Produktpalette in kürzester Zeit erweitern können.

Herr Bartmann, was haben Sie sich mit Ihrem Team und Bullfinch zum Ziel gesetzt?

Bis 2030 planen wir ein Finanzierungsvolumen von bis zu vier Mrd. Euro und ergänzen unser Produktportfolio rund um Energiegemeinschaften, Energie-Services wie Smart-Meter-Infrastruktur inklusive dynamischer Tarife. Außerdem sollen bis zu 5.000 Installationsbetriebe und Vertriebspartner auf die Energy-as-a-Service Platform gebracht werden. Parallel planen wir die Internationalisierung mit unseren OEM-Partnern. Schon heute können wir auf über 200 Millionen Euro kontrahiertes Finanzierungsvolumen blicken und mehrere tausend Kunden mit Solarenergie nachhaltig und sicher versorgen.

Simon Bartmann betont: „ Wir können unseren Endkunden während des Vor-Ort-Termins eine Finanzierungslösung in Echtzeit anbieten.“

Wie digital ist der ganze Prozess gestaltet worden?

Stadtwerke, Energie-Dienstleister, Energy-Start-Ups, Projektentwickler oder Installateure können auf unsere Lösung per Web Applikation zugreifen und in ihren Vertriebsprozess integrieren und dem Endkunden während des Vor-Ort-Termins eine Finanzierungslösung in Echtzeit anbieten. Dabei können Produkte wie Solaranlagen, Wechselrichter, Smart Meter, Wallbox-Artikel oder Speicher finanziert werden. Des Weiteren können Vertriebspartner auf die dynamischen Tarife zurückgreifen.

Welche Vorteile haben Ihre Partner davon?

Unsere Vertriebspartner und Endkunden profitieren von einer schnellen Bestellstrecke ohne Bürokratie und Medienbrüchen. Heißt kein zeitintensiver Gang zur Bank oder endlose Kämpfe mit Papiertigern. Dazu bieten wir mit der Bullfinch Service Card technischen Service gemeinsam mit unseren Partnern an. Durch unsere dynamischen Tarife kann der Endkunde seine monatliche Rate optimieren. Des Weiteren investieren wir in den Vertriebspartner in der Region, damit dieser mehr Kunden durch unseren Support bekommt. Eine Partnerschaft, die sich für alle lohnt.

Energiegemeinschaften sind en Vogue: Welche Strategie verfolgen Sie?

Absolut! Hier sehen wir die Zukunft des Marktes und wollen Milliarden in diese Infrastruktur investieren – vergleichbar mit Investitionen in Glasfaser, 5G oder regionale Kraftwerke. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Projektgesellschaft Solarausbau Deutschland gegründet. In den ersten Regionen wie Norddeutschland bauen wir bereits erfolgreich die Energie-Infrastruktur der Zukunft. Mit unseren Service Points in u. a. Varel rollen wir die Projekte lokal mit hoher Qualität aus.

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

„Hört auf, wahllos zu digitalisieren! Fangt an, zu transformieren!“

/in Creative Commons CC BY-ND, Digitalisierung, Freie Inhalte, Themen & Reportagen 01/2024, Unternehmen & Märkte/von Daniela HaselbauerDie TREND-REPORT-Redaktion im Gespräch mit Sebastian Wohlrapp, Managing Director von diconium, über den entscheidenden Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation.

Herr Wohlrapp, mit diconium begleiten Sie Unternehmen bei der digitalen Transformation. Mit welcher Herausforderung treten die Organisationen an Sie heran?

Unternehmen digitalisieren ihre Prozesse bereits seit vielen Jahren. Digitalisierung passiert jeden Tag, überall. Die unerfüllte Erwartung, dass Mitmachen Wunder wirkt, hat die meisten digitalisierungsmüde gemacht. Analoge Prozesse zu digitalisieren, einen digitalen Kanal zu etablieren oder eine App zu launchen, hat erstmal noch nichts mit digitaler Transformation zu tun. Das generiert eventuell lokal Mehrwert, aber in den wenigsten Fällen eine bessere oder neue Wertschöpfung. Und genau hier liegt die Chance: Wenn der Marktzugang, die Angebote und die dauerhafte Leistungserstellung synchronisiert auf das Nutzen von digitalen Technologien ausgerichtet sind, beginnt die in der Bilanz sichtbare Wertschöpfung aus Software, Daten und KI. Digitalisierung ist ein Teil davon, aber nicht hinreichend! Und genau da setzen wir an: Als Partner für digitales Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleiten wir Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation.

Sebastian Wohlrapp betont: „Wagt Neues und denkt groß! Transformation kann sehr viel Gutes hervorbringen.“

Was sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, die den Erfolg der digitalen Transformation eines Unternehmens bestimmen?

Die meisten Organisationen scheitern bei der digitalen Transformation bereits an grundlegenden Dingen. Es ist entscheidend, gleich zu Beginn eine Vision und erste klare Ziele zu definieren, wo die Reise hingehen soll. Der nächste Schritt ist eine gute und realistische strategische Planung. Die darin abgebildete Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen erzeugt das Buy-In in der Führungsebene – eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer Transformation. Dabei geht es nicht nur um die Bereitstellung von notwendigen Ressourcen, sondern auch darum, auf allen Ebenen des Unternehmens eine Bereitschaft für Veränderung zu generieren. Während in stabilen, eher linearen Wertschöpfungsmodellen vor allem eine gute Aufbauorganisation langfristig den Erfolg sichert, erfordert Wertschöpfung aus Software, Daten und KI in erster Linie eine anpassungsfähige Ablauforganisation. Zu guter Letzt braucht es geeignete Technologien und einen agilen Ansatz, um auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren zu können.

Welche Handlungsempfehlung würden Sie Unternehmen mit auf den Weg geben, um erfolgreich in die digitale Transformation zu starten?

Hört auf, wahllos zu digitalisieren! Blinder Aktionismus ist aus meiner Sicht die falsche Herangehensweise. Wer glaubt, sein Unternehmen mit dem Kauf einer digitalen Lösung oder der Digitalisierung einer einzelnen Abteilung transformieren zu können, liegt komplett falsch.

Analysiert Eure Ausgangslage! Unternehmen müssen sich und ihre Fähigkeiten vor dem Start in die Transformationsphase hinterfragen. Welche Rolle soll das Unternehmen in Zukunft in welchen Ökosystemen spielen? So wird aufgedeckt, was schon da ist und was noch fehlt. Das schafft die Grundlage für alles, was danach kommt.

Wagt Neues und denkt groß! Eine Transformation kann sehr viel Gutes hervorbringen, aber sie ist kein Change, den man einfach managen oder sogar delegieren kann. Unternehmen scheitern meiner Erfahrung nach nicht, weil sie die falschen Dinge tun. Sie scheitern, weil sie zu lange Dinge tun, die früher richtig waren.

https://diconium.com/de/transformation

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten