E-Autos werden klimafreundlicher: VDI analysiert die Ökobilanz von E-Autos, Plug-in-Hybriden und konventionell angetriebenen Fahrzeugen

- E-Autos und Plug-in-Hybride schneiden im Langzeittest bei der Klimabilanz am besten ab.

- Ab 90.000 Kilometer Laufleistung sind E-Autos der Kompaktklasse klimafreundlicher als Verbrenner.

- Ökologischer Rucksack: Die tatsächliche Ökobilanz von Autos hängt von zahlreichen Faktoren ab: neben dem Produktionsstandort und dem verwendeten Energiemix bei der Fahrzeugherstellung kommt es auf die Antriebsart sowie den verwendeten Strommix beim Fahren an.

- VDI stellt sieben Handlungsempfehlungen für den Umbau zum klimafreundlichen Mobilitätsland vor.

Wann wird Autofahren grün? Die Transformation der Automobilwirtschaft in Deutschland zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist in vollem Gange. Das interdisziplinäre Expertengremium Antriebe der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik hat in einer umfangreichen Studie die Ökobilanz von E-Autos, Plug-in-Hybriden (Benzin/Diesel) sowie konventionell angetriebenen Autos (Diesel/Benzin) verglichen. Die VDI-Ökobilanzstudie hat dabei den Umwelteinfluss verschiedener Pkw-Antriebskonzepte von Kompaktklassefahrzeugen (z. B. VW ID.3, Ford Focus, Toyota Corolla Hybrid, VW Golf) untersucht. Kernergebnis: E-Autos dieser Fahrzeugklasse sind ab einer Laufleistung von 90.000 Kilometern klimafreundlicher als solche mit konventionellen Antrieben. In der Langzeitbetrachtung, die die VDI-Ingenieure und Ingenieurinnen in Zusammenarbeit mit dem Karlsruhe Institute of Technology (KIT) durchführten, schneiden bei einer Fahrzeug-Laufleistung von 200.000 Kilometern E-Auto und Hybrid-Fahrzeuge in ihrer Klimabilanz am besten ab, gefolgt von Diesel- und Benziner-PKW, die mit fossilen Kraftstoffen betankt werden.

„Bekanntlich hängt bei Autos die genaue Ökobilanz von zahlreichen Faktoren ab – dem Produktionsstandort, dem Energiemix bei der Produktion von Fahrzeug und Komponenten sowie dem genutzten Antrieb auf der Straße und der dabei verwendeten Energie. E-Autos und Hybridfahrzeuge starten durch die ressourcenintensive Herstellung der Antriebstechnologie bei ihrer Ökobilanz mit einem ökologischen Rucksack, da die Batterieproduktion heutzutage fast ausschließlich noch in Asien stattfindet. In der Langzeitbetrachtung setzen sich bei der Ökobilanz dann E-Autos und hybridbetriebene Fahrzeuge dauerhaft durch“, sagt Dr. Joachim Damasky, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. „Für die klimafreundlichere Mobilität brauchen wir in Deutschland dringend den Ausbau der Erneuerbaren Energien, den Aufbau einer grünen Batterieproduktion, aber auch nachhaltig erzeugte Kraftstoffe für Bestandsfahrzeuge. Erst die grün produzierte Batterie und ihre Vormaterialien reduziert deren ökologischen Fußabdruck und macht die E-Mobilität wirklich klimafreundlich.“

Trotz ökologischem Rucksack: E-Autos und Plug-in-Hybride schneiden im Langzeitbetrieb am besten ab

Im Ökobilanz-Vergleich der Ingenieure und Ingenieurinnen schneiden bei einer angenommenen Laufleistung von 200.000 Kilometern, die das Fahrzeug auf der Straße fährt, E-Autos am besten ab. Sie verursachen im betrachteten Gesamtzeitraum – von der Fahrzeug- und Antriebsproduktion bis zum Ende der gefahrenen Kilometer – 24,2 Tonnen CO2. Auf Rang 2 liegen Plug-in-Hybride (wie der Toyota Corolla Hybrid) mit einem unwesentlich mehr CO2-Emissionen von 24,8 Tonnen. Diesel- und Benzinerfahrzeuge der Kompaktklasse (wie der Ford Focus, VW Golf) folgen mit deutlichem Abstand auf den Plätzen 3 und 4 und sind beim Betrieb mit 100 % fossilen Kraftstoffen für Treibhausgas-Emissionen von 33 Tonnen CO2 (Diesel) bzw. 37 Tonnen CO2 verantwortlich.

Der VDI untersuchte in der umfassenden Ökobilanz-Studie verschiedene Szenarien der Stromnutzung. Ab einer Fahrleistung von 90.000 Kilometern sind E-Autos der Kompaktklasse (wie der VW ID.3) in Deutschland klimafreundlicher als Autos mit konventionellen Kraftstoffen. Würde man in Deutschland künftig – wie von der Bundesregierung geplant – ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien für den Fahrzeugantrieb nutzen, wären E-Autos mit heutigem Standard im Jahre 2035 schon ab 60.000 gefahrenen Kilometern klimafreundlicher als Diesel- oder benzinbetriebene Fahrzeuge. Wird ein E-Auto mit fossil erzeugtem Strom betrieben, verschiebt sich der Wert auf 160.000 gefahrene Kilometer. „Wir müssen uns bei der Ökobilanz die Treibhausgasemissionen von Produktion, Laufzeit und Entsorgung anschauen. Erst die grün produzierte Batterie und ihre Vormaterialien macht die E-Mobilität klimafreundlich. Hier hat die Industrie in Zukunft einen großen Hebel für eine klimafreundlichere Mobilität, der heute leider noch nicht genutzt wird. Wir brauchen daher mehr Batterieproduktion Made in Germany, ein besseres Batterierecycling sowie den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien – sowohl in Form von grünem Strom als auch grünen Kraftstoffen. Die Ökobilanzstudie zeigt, dass es zu kurz gedacht ist, nur über den Verbrauch der Fahrzeuge zu reden“, sagt VDI-Fahrzeugexperte Joachim Damasky.

Zum Studiendesign: VDI-Ökobilanzstudie 2023

Die Ökobilanzanalyse analysiert den Umwelteinfluss verschiedener Pkw-Antriebskonzepte am Anwendungsfall von 2021 produzierten Kompaktklassefahrzeugen (z. B. VW ID.3, Ford Focus, Toyota Corolla Hybrid, VW Golf). Analysiert wurden die Treibhausgasemissionen, wenn das Auto in Deutschland fährt. Die angenommene Laufleistung je Fahrzeug beträgt 200.000 Kilometer unter Verwendung des Mittelwertansatzes (mittlerer Strommix) und des WLTP-Testverfahren („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“).

Die VDI-Studie wurde durchgeführt vom interdisziplinären Expertengremium Antriebe des VDI-Fachbereichs Kraftfahrzeugtechnik in der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik und durch das Karlsruhe Institute of Technologie (KIT) unterstützt. Die Methodik und Ergebnisse wurden einem Review-Verfahren durch das unabhängige Paul Scherrer Institut (PSI) unterzogen.

Mobilitätsland Deutschland: VDI-Handlungsempfehlungen für eine klimafreundliche Zukunft

„Die Ergebnisse zeigen, dass wir in vielen Bereichen einen erheblichen Handlungsbedarf haben. Aus Klimagesichtspunkten wird die Notwendigkeit unterstrichen, grüne Energieträger für die Produktion und den Betrieb von Kraftfahrzeugen zu nutzen. Zudem müssen wir im globalen Vergleich wieder stärker in Wertschöpfung in Deutschland und Europa investieren, insbesondere im Bereich der Batterie- und Zellfertigung“, so VDI-Präsident Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein. Um in Zukunft eine klimafreundliche Mobilität zu gewährleisten, hat der VDI auf Basis der Ökobilanzstudie sieben zentrale Handlungsempfehlungen für eine klimafreundliche Zukunft der Mobilität formuliert.

Die Handlungsempfehlungen im Überblick:

Ohne grünen Strom keine grüne E-Mobilität

Wir brauchen für eine klimafreundlichere Mobilität in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien. Allein der Umstieg auf Elektroautos und Hybridfahrzeuge wird nicht ausreichen, wenn der Strom „dreckig“ produziert wird. Der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft ist wichtig und wird die Klimabilanz der Elektroautos in der Nutzungsphase spürbar verbessern.

Erst grüne Batterien ermöglichen grüne E-Mobilität

Die Batterieproduktion für Elektroautos muss zwingend mit regenerativer elektrischer Energie erfolgen, um Treibhausgasemission bei der Produktion gering zu halten. Die Studie zeigt, dass die Emissionen von batterieelektrischen Fahrzeugen entscheidend durch die Produktion der Batterien bestimmt werden. Hierbei spielt der jeweilige Produktionsort eine zentrale Rolle.

Standort D stärken: Batterien müssen in Deutschland und Europa mit erneuerbarem Strom nachhaltig produziert werden

Eine Batterieproduktion in Deutschland und europäischen Ländern mit hohem erneuerbarem Energieanteil sorgt neben einer europäischen Wertschöpfung für eine bessere CO2-Bilanz der Autos. Die Studie zeigt, dass gerade Batterien aus China mit hohen Treibhausgasemissionen durch die Produktion belastet sind. Aber auch Produktionsstandorte in Europa mit einem hohen fossilen Stromerzeugungsanteil verursachen eine signifikante CO2-Belastung der Batterie.

E-Fuels sind ein wichtiger Technologiebaustein

Wir leben in einer Zeit der Transformation. In dieser sind E-Fuels ein wichtiger Technologiebaustein für eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft. Zur Erreichung der deutschen und europäischen Klimaziele im Verkehrssektor ist die Nutzung von klimaneutralen Kraftstoffen für die Bestandsflotte unabdingbar. Hierfür müssen umgehend die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Industrie in eine entsprechende Skalierung der nachhaltigen Kraftstofferzeugung investiert.

Plug-in-Hybride leisten bei hohem elektrischen Fahranteil einen positiven Beitrag

Um möglichst emissionsarm zu fahren, müssen Autofahrende auf den bestimmungsgemäßen Betrieb von Plug-in-Hybriden achten. D.h. sie müssen ihre Plug-in-Hybride prioritär und regelmäßig elektrisch laden, um einen hohen elektrischen Fahranteil zu erreichen.

Eine neue leichtere Fahrzugklasse M0 bietet für den urbanen Bereich zusätzliches Potenzial

Eine neu zu schaffende Elektro-Kleinfahrzeug-Klasse M0 für den urbanen Bereich mit entsprechend kleinen Batterien, niedrigem Gewicht und geringer Stellfläche, aber keinen Abstrichen bei der Sicherheit, kann viele Mobilitätsbedarfe erfüllen.

F&E von Batterie-Recycling muss weiter vorangetrieben und zielgerichtet gefördert werden

Um den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken, muss in Deutschland verstärkt produziert und rezykliert werden. Die Studie sieht neben bereits erfolgten regulatorischen Vorgaben einen verstärkten Handlungsbedarf hinsichtlich des Recyclings der Traktionsbatterien von Elektroautos, insbesondere in der Forschung und Entwicklung sowie einer Skalierung auf einen industriellen Maßstab. Mit Blick auf Materialbedarf und -verfügbarkeit wird dem Thema Recycling künftig eine immer wichtigere Rolle zukommen.

Die Langfassung der VDI-Ökobilanzstudie 2023, das VDI Factsheet mit den Handlungsempfehlungen sowie Grafiken und weitere Informationen zum Studiendesign finden Sie hier: www.vdi.de/oekobilanz-studie

Aufmacherbild / Quelle/ Lizenz

Image by 政徳 吉田 from Pixabay

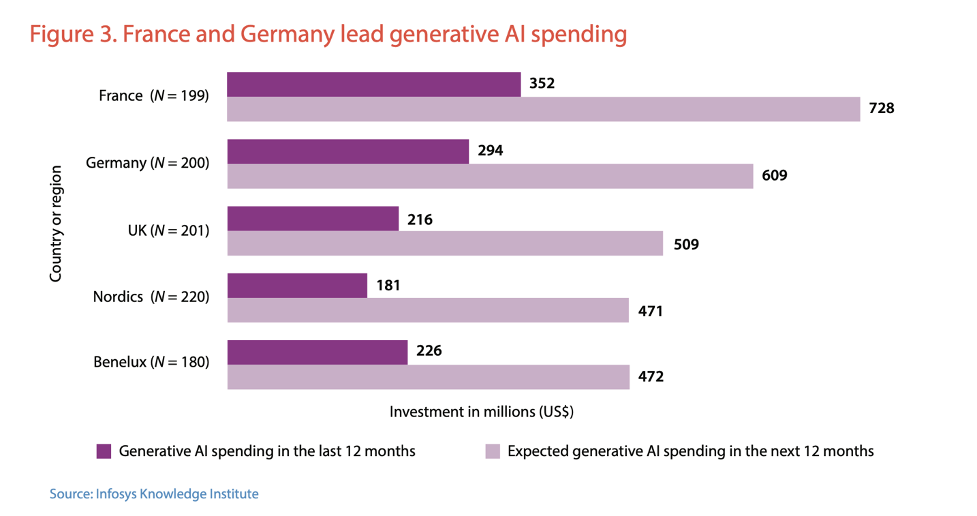

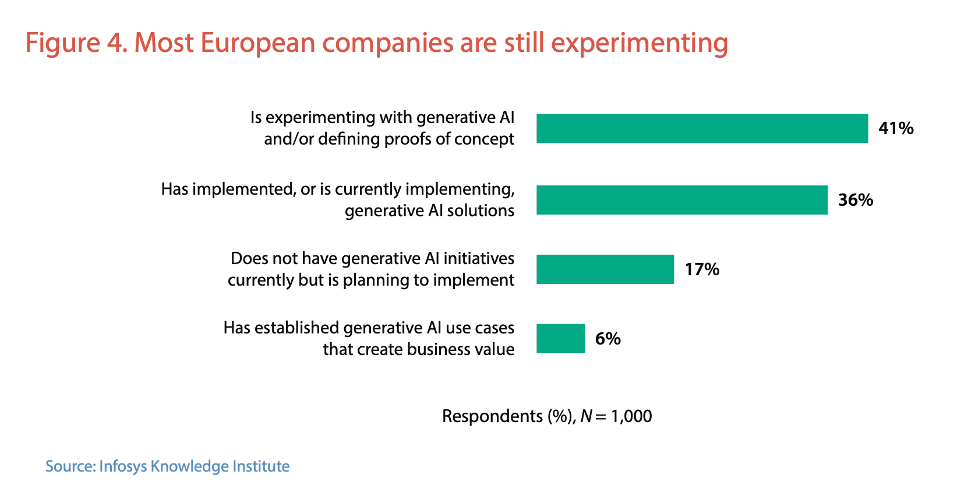

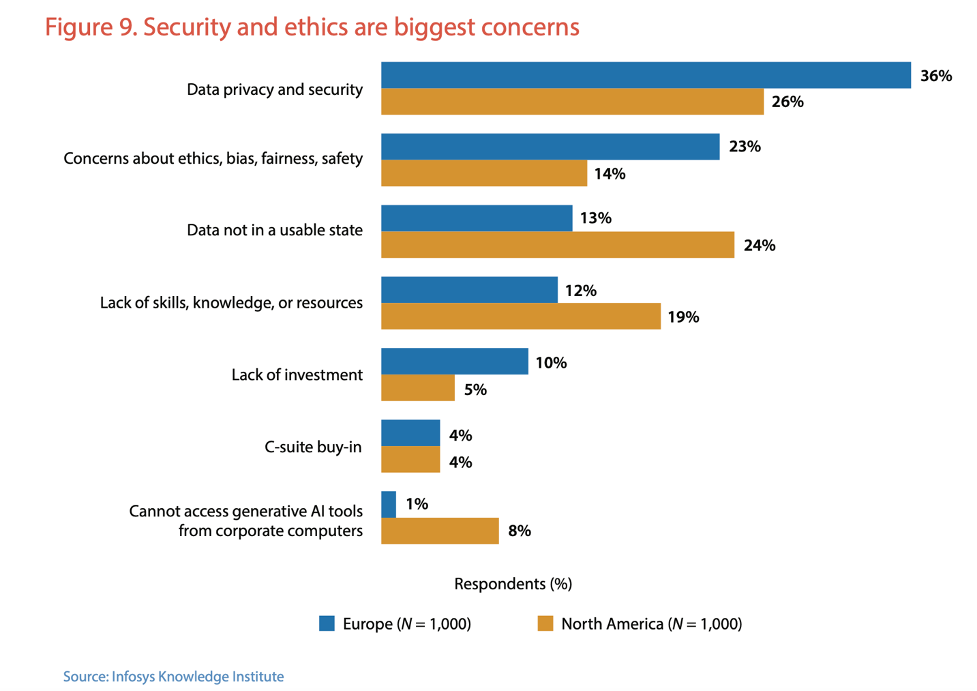

Balakrishna D. R. (Bali), Executive Vice President, Global Head of AI and Industry Verticals, Infosys, sagte: „Generative KI treibt eine beispielslose Transformation in allen Branchen voran, die Investitionen erfolgen in rasantem Tempo. Vor dem Hintergrund einer sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Landschaft müssen Unternehmen verantwortungsvolle KI-Techniken einsetzen, um nicht nur die Datenqualität und das Datenmanagement zu verbessern, sondern auch ethische und voreingenommener KI-Risiken effektiv zu managen. Unsere Studie zeigt, dass europäische Unternehmen ein KI-zentriertes Betriebsmodell entwickeln und ausbauen. Dieses stellt die geschäftliche Transformation und die Entwicklung von Fähigkeiten in den Vordergrund mit dem Ziel, das menschliche Potenzial zu maximieren, um einen geschäftlichen Nutzen zu erzielen.“

Balakrishna D. R. (Bali), Executive Vice President, Global Head of AI and Industry Verticals, Infosys, sagte: „Generative KI treibt eine beispielslose Transformation in allen Branchen voran, die Investitionen erfolgen in rasantem Tempo. Vor dem Hintergrund einer sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Landschaft müssen Unternehmen verantwortungsvolle KI-Techniken einsetzen, um nicht nur die Datenqualität und das Datenmanagement zu verbessern, sondern auch ethische und voreingenommener KI-Risiken effektiv zu managen. Unsere Studie zeigt, dass europäische Unternehmen ein KI-zentriertes Betriebsmodell entwickeln und ausbauen. Dieses stellt die geschäftliche Transformation und die Entwicklung von Fähigkeiten in den Vordergrund mit dem Ziel, das menschliche Potenzial zu maximieren, um einen geschäftlichen Nutzen zu erzielen.“