Eine Megawattbatterie aus Salz für die Energiewende

Im Interview erklärt Uwe Ahrens, Vorstand der börsennotierten Altech Advanced Materials AG, die Vorzüge der innovativen Großbatterie für Industrie und Energiewirtschaft.

Herr Ahrens, was ist das Revolutionäre an Ihrer neuen Batterietechnologie?

Wir bringen gerade mit unserem Joint- Venture-Partner, dem Fraunhofer-Institut IKTS, eine Festkörperbatterie für den stationären Betrieb namens CERENERGY in die Kommerzialisierung. Diese neuartige Batterie ist frei von kritischen Rohstoffen wie Kobalt, Grafit und Lithium und benötigt auch kein Kupfer. Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet und besteht lediglich aus Kochsalz, Keramik und Nickel. Sie ist nicht brennbar und behält ihre volle Leistung über den gesamten Lebenszyklus von über 15 Jahren. Somit ist die Lebensdauer weitaus höher als die von aktuell eingesetzten Batteriespeichern. CERENERGY ist extrem robust und kann ohne externe Systeme zur Kühlung oder Heizung unter jeglichen klimatischen Bedingungen betrieben werden und benötigt zudem keine Anlagen zum Feuerschutz, da sie nicht brennbar ist. Sie löst alle Herausforderungen für einen Zwischenspeicher für regenerative Energiequellen, die wir aktuell so dringend brauchen.

Uwe Ahrens: „Unsere Batterie ist aufgrund der Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit perfekt für den stationären Einsatz in Stromnetzen, bei erneuerbaren Energien und in der Industrie geeignet“.

Welche Vorteile bringt der Einsatz als Netzbatteriespeicher?

Unsere CERENERGY-Batterie ist eine Plug-and-Play-Lösung. Sie kann sogar im geladenen Zustand an ihren Bestimmungsort transportiert werden. Da keine externen Systeme benötigt werden, kann sie in kürzester Zeit in Betrieb gehen und ist im Unterhalt sehr günstig und effizient. Und da keine Brandgefahr von der Batterie ausgeht, kann sie auch neben Tankanlagen stehen und so einen Beitrag in der E-Mobility leisten. Die Megawattsysteme in Containerbauweise können sogar übereinandergestapelt werden und sind absolut witterungsbeständig. Zudem ist herauszustellen, dass Nutzer von CERENERGY einen höheren Ertrag erwirtschaften können. Die Batterie verliert über die gesamte Lebensdauer nicht an Leistung. Mehrere Ladezyklen innerhalb von 24 Stunden sind zudem möglich, ohne dass die Batterie Schaden nimmt.

Welche Technologie steckt dahinter und wie lange hat die Entwicklung gedauert?

Die aktuelle Entwicklung unserer Festkörperbatterie basiert auf dem technologischen Prinzip der sogenannten „Zebra“-Batterie, die bereits in den 70er Jahren entwickelt wurde, aber es nie zur breiten Anwendung geschafft hat. Das IKTS hat diese Technologie aufgegriffen und über acht Jahre zur optimierten industriellen Anwendung weiterentwickelt. Wichtige technologische Details wurden gelöst und ein stabiler Produktionsprozess zur Massenherstellung entwickelt, der nun die Kommerzialisierung ermöglicht. Die eigentlichen Batteriezellen bestehen aus einem festen Keramikrohr, dem Festkörperelektrolyt, durch den Natrium-Ionen geleitet werden können. Zwischen der Außenfläche des Keramikrohres und der Metallhülle bildet sich die Anode jedes Mal neu und baut sich beim Entladen wieder verlustfrei ab.

Was sind die nächsten Schritte zur Markteinführung?

Prototypen der CERENERGY-Batteriezellen laufen seit Jahren stabil. Das Design und Engineering der industriellen Produktionsanlagen sind abgeschlossen. Das Grundstück für das Werk in Schwarze Pumpe in Sachsen ist erworben, die Bauanträge sind gestellt und die Anlagen durchkonzipiert sowie alle Unterlieferanten ausgewählt. Die endgültige Machbarkeitsstudie wollen wir zeitnah abschließen und dann noch im laufenden Jahr die Finanzierung umsetzen. Hierfür haben wir eine Reihe von Förderanträgen auf Landes-, Bundes und auch EU-Ebene gestellt und gehen von einem positiven Bescheid noch in diesem Jahr aus. Mit einer strukturierten Finanzierung, bestehend aus Eigenkapital, Fremdkapital und Fördermitteln, gehen wir von einer schnellen Umsetzung des Projektes aus.

Wie viel Batteriemodule sind in einer ersten Produktionslinie geplant?

In der ersten Ausbaustufe unseres geplanten Werkes für CERENERGY mit einer ersten Produktionsstraße gehen wir von einer jährlichen Produktionsleistung von 120 MWh aus. Diese Leistung wollen wir dann sukzessive erhöhen. Unser Werk wird so ausgelegt sein, dass wir zügig weitere Produktionsstraßen errichten können. Wir denken auch jetzt schon weiter und haben uns in direkter Nachbarschaft eine Kaufoption für ein weiteres Gelände gesichert. Dann reden wir über Kapazitäten im Gigawattbereich.

Herr Ahrens, welche Bedeutung haben Netzbatteriespeicher im Kontext unserer nachhaltigen Entwicklung?

Netzspeicherbatterien sind das Missing Link der Energiewende. Im Prinzip ist die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energiequellen wie Wind und Sonne gelöst. Nur scheint nicht immer in Deutschland die Sonne und der Wind weht auch nicht gleichmäßig. Dazu kommt, dass der erneuerbare Strom nicht an dem Ort und zu der Zeit ist, an dem er gebraucht wird. Der Strom kann nicht geleitet werden, weil die Stromnetze schon voll sind. Dies ist hinreichend bekannt. Fakt ist, dass die Bundesnetzagentur die Kosten des ungenutzten Stroms – Redispatch genannt – im Jahr 2022 auf über 4 Mrd. EUR beziffert. Was wir demnach benötigen, sind Speicher, um Spitzen auszugleichen, die Netze zu stabilisieren und den Strom dann zu liefern, wenn der Bedarf am höchsten ist. Nur mit großen stationären Batterie-Speichern lässt sich diese Energie nutzen und die Energiewende realisieren. Andernfalls führt der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien nur zu noch mehr ungenutzten Energieüberschuss und damit zu höheren Kosten. Der Bedarf an Netzspeichern ist da und ökonomisch als auch volkswirtschaftlich sinnvoll.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Markt für Energiespeicher in den nächsten Jahren entwickeln?

Der Netzbatterie-Markt wächst weltweit enorm. Laut einer aktuellen Studie von Bloomberg NEF hat die Energiespeicherung ein weltweites Potential von 620 Mrd. US-Dollar bis 2040. Das Problem ist also weniger die Nachfrage, sondern vielmehr das Angebot an adäquaten Speicherlösungen. Kritische Stoffe wie Lithium, Kobalt und Graphit schwanken schon jetzt enorm im Preis. Abgesehen davon, dass die Abhängigkeiten zu Drittstaaten sehr hoch ist. Das zeigt allein schon das Beispiel Graphit. Zu rund 90 % wird der Weltmarkt für diesen wichtigen Batteriestoff aus Asien bedient. Da entstehen Abhängigkeiten, die auch aus geopolitischer vermieden werden sollten. Es ist absehbar, dass die entscheidenden Rohstoffe nicht ausreichen werden, um den Bedarf zu decken. Wir brauchen also Alternativen in Europa, die ohne diese kritischen Stoffe auskommen.

Welchen Zielmarkt sprechen Sie mit Ihren neuen Festkörperbatterien an?

Wir konzentrieren uns im ersten Schritt auf Betreiber von Energienetzen und großen Solar- und Windparks. Diese haben den dringenden Bedarf, die Energiemengen aus der erneuerbaren Energiegewinnung aus Wind und Solar zu puffern und zeitversetzt in die Netze einzuspeisen. Darüber hinaus gibt es auch eine sehr große Nachfrage durch die Stromabnehmer vor Ort mittels der Speicher teure Energiespitzen zu kappen. Dieses sogenannte Peakshaving kann die Stromkosten von Betrieben deutlich senken.

Stichwort E-Mobilität – auch hier gibt es konkrete Anwendungsfelder: Wenn jetzt begonnen wird, LKW-Flotten zu elektrifizieren, müssen diese auch schnellgeladen werden, ohne dass die Netze bei den Speditionen und den Autohöfen in die „Knie gehen“, da diese nicht in der Lage sind, eine so große Menge Strom in kurzer Zeit zu leiten. Unsere CERENGY-Batterie ist für diesen Anwendungsfall prädestiniert. Da sie nicht brennbar ist, kann Sie ohne sonst erforderliche Sicherheitsabstände in die bestehende Tankinfrastruktur integriert werden und für die entsprechende Ladeinfrastruktur für den Schwerlastverkehr genutzt werden. Weitere Anwendungsfelder können kommunale Niederspannungsnetze sein oder energieintensive Industrien, die von Gas auf Strom umstellen. Auch der Einsatz als Notstromaggregate in Krankenhäusern oder anderen öffentlichen Gebäuden ist aufgrund der absoluten Sicherheit möglich.

Mit welcher Lebensdauer der Batterien kann gerechnet werden?

Die Lebensdauer einer Batterie wird üblicherweise in Ladezyklen angegeben. Mit CERENERGY können deutlich über 7.500 Ladezyklen realisiert werden. Umgerechnet sind das mehr als 15 Jahre – gegebenenfalls auch deutlich mehr, da während des Ladeprozesses über die Jahre hinweg keine Komponenten der Batteriezelle verbraucht oder verschmutzt werden. Die CERENERGY-Batterie altert nicht. Die von uns angestrebte Lebensdauer entspricht in etwa dem Doppelten, was heute bei den gebräuchlichen Lithium-Ionen-Batterien möglich ist und das bei 100 % Leistung über die gesamte Lebensdauer.

Mit welchen Kosten müssen Industriekunden rechnen?

CERENERGY ist unter Vollkostenbetrachtung die effizienteste und günstigste Festkörperbatterie am Markt. Während des gesamten Lebenszyklus einer Batterie muss man ja nicht nur den Kaufpreis beachten. Hinzu kommen Wartungs- und Instandhaltungskosten und Kosten für die Entsorgung. Auch die Anzahl der Ladezyklen, die innerhalb der Garantieleistung möglich sind, ist eine wichtige Kennzahl.

Eine marktübliche Lösung heute braucht eine Kühlung bzw. Heizung, einen Wasseranschluss und regelmäßige Pflege mit Wechsel von Verschließteilen. All diese Wartungskosten der Nebenaggregate gibt es bei unserem System nicht, weil diese schlicht und ergreifend nicht benötigt werden. Die CERENGERY-Batterie kann innerhalb von 24 Stunden mehrfach geladen und entladen werden, ohne dass die Batterie Schaden nimmt. Andere Systeme sind häufig auf einen Zyklus begrenzt. Da die Batterie aufgrund der unkritischen Rohstoffe sowie der Nicht-Brennbarkeit einfach vollständig recyclebar ist, fallen keine Entsorgungskosten an. Hier ist herauszustellen, dass der Nickelanteil geschätzt zu 98 % zurückgewonnen und wieder verwertet werden kann.

Weltweit sorgen sich viele Unternehmen um die Knappheit von Rohstoffen. Wie sehr betrifft das Ihr Unternehmen?

Unsere Rohstoffe werden wir komplett aus Europa beziehen. Dazu haben wir bereits entsprechende Lieferanten ausgewählt und Absichtserklärungen abgeschlossen. Es gibt somit keine Abhängigkeiten zu Drittstaaten oder komplexe Lieferketten, die unterbrochen werden können. Das war uns sehr wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass eine europäische Batterieproduktion so autark wie möglich sein sollte. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.

www.altechadvancedmaterials.com

CC BY-ND 4.0 DE

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de#

Sie dürfen:

- Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

- Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.

- Bitte berücksichtigen Sie, dass die im Beitrag enthaltenen Bild- und Mediendateien zusätzliche Urheberrechte enthalten.

Unter den folgenden Bedingungen:

- Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.

- Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt aufbauen, dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.

- Keine weiteren Einschränkungen — Sie dürfen keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

Dr. Moriba Jah (li) und Sudhir Hasbe auf der SXSW 2024

Dr. Moriba Jah (li) und Sudhir Hasbe auf der SXSW 2024

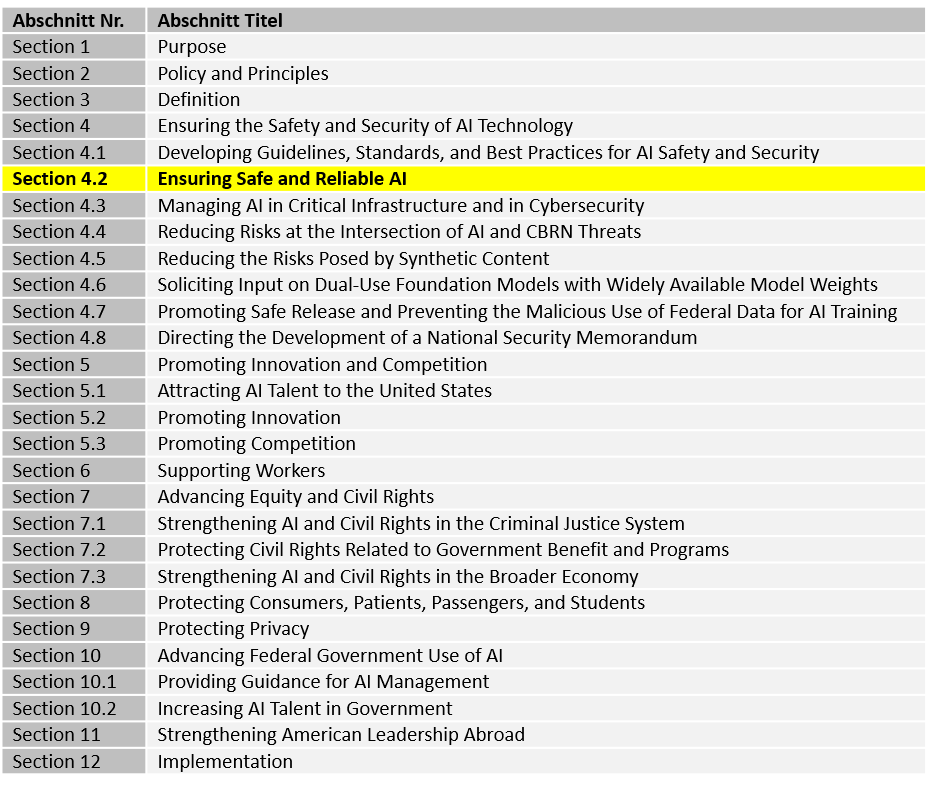

Lilian Do Khac ist Portfolio Offering Lead Trustworthy AI bei adesso. Sie verfügt über umfangreiches Wissen über Konzeption und Implementierung von KI-Lösungen für die datengetriebene Entscheidungsunterstützung. In ihrer Promotion an der Philips-Universität Marburg geht es um die bestmögliche Gestaltung von KI-Anwendungen.

Lilian Do Khac ist Portfolio Offering Lead Trustworthy AI bei adesso. Sie verfügt über umfangreiches Wissen über Konzeption und Implementierung von KI-Lösungen für die datengetriebene Entscheidungsunterstützung. In ihrer Promotion an der Philips-Universität Marburg geht es um die bestmögliche Gestaltung von KI-Anwendungen.