Studie: Deutsche Städte reden an ihren Bürgern vorbei

Über 40 Prozent der städtischen Informationen sind kaum zu verstehen

Unverständliche Sprache richtet große Schäden an: Vermeidbare Rückfragen und Missverständnisse durch Beamtendeutsch verursachen Kosten in Millionenhöhe. Menschen werden von Informationen ausgeschlossen. Wie bürgerfreundlich kommunizieren deutsche Städte? Eine Wortliga-Studie prüfte die Websites von 19 Mittel- und Großstädten, mit Informationen an rund 14 Millionen Einwohner. 194 der untersuchten 475 Online-Texte waren schwer verständlich. 173 der untersuchten Texte zu Themen wie Corona, Familie oder Wohnungssuche waren besonders kompliziert: etwa durch Schachtelsätze, komplexe Begriffe und Passiv-Formulierungen.

Deutschland macht Menschen das Lesen schwer

Verwaltungen, Behörden und Ämter müssen seit dem Jahr 2020 eine stark vereinfachte Version ihrer Internetseite in “Leichter Sprache” anbieten. Das hilft zum Beispiel Menschen mit Lernbehinderungen. Aber wie steht es um die Informationen für alle anderen? „Bürger müssen sich mit unnötig komplizierten und schwer verständlichen Texten auseinandersetzen. So verfehlen viele Städte ihr Ziel, nämlich Informationen bereitzustellen, mit denen Menschen gute Entscheidungen treffen können“, sagt Studienleiter Gidon Wagner von Wortliga.

Großteil hat Schwierigkeiten mit Kommunikation von Ämtern

Die meisten Menschen sind von komplizierter Sprache überfordert. Im Jahr 2009 führte die Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) eine Studie durch. Das Ergebnis war, dass 86 Prozent der Deutschen Probleme damit haben, die Texte von Ämtern und Behörden zu verstehen. Das galt nicht nur für Personen mit einfacher Schulbildung, sondern auch für 81 Prozent der Befragten mit Abitur oder Studium.1 Die Nielsen Norman Group fand im Jahr 2017 zudem heraus, dass alle Menschen verständliche Informationen bevorzugen, auch Experten.2

Städte verschwenden Geld mit schwerer Sprache

Eine klare und einfache Kommunikation ist nicht nur ein Gebot der Inklusion, sondern steigert die Effizienz von Ämtern, Behörden und Unternehmen. Forschungen belegen zum Beispiel, dass Behörden durch verständlichere Informationen Zeit und Geld sparen, weil Bürger weniger Rückfragen haben.3

Schwer verständliche Informationen: Risiko für Gesundheit und Wohlstand

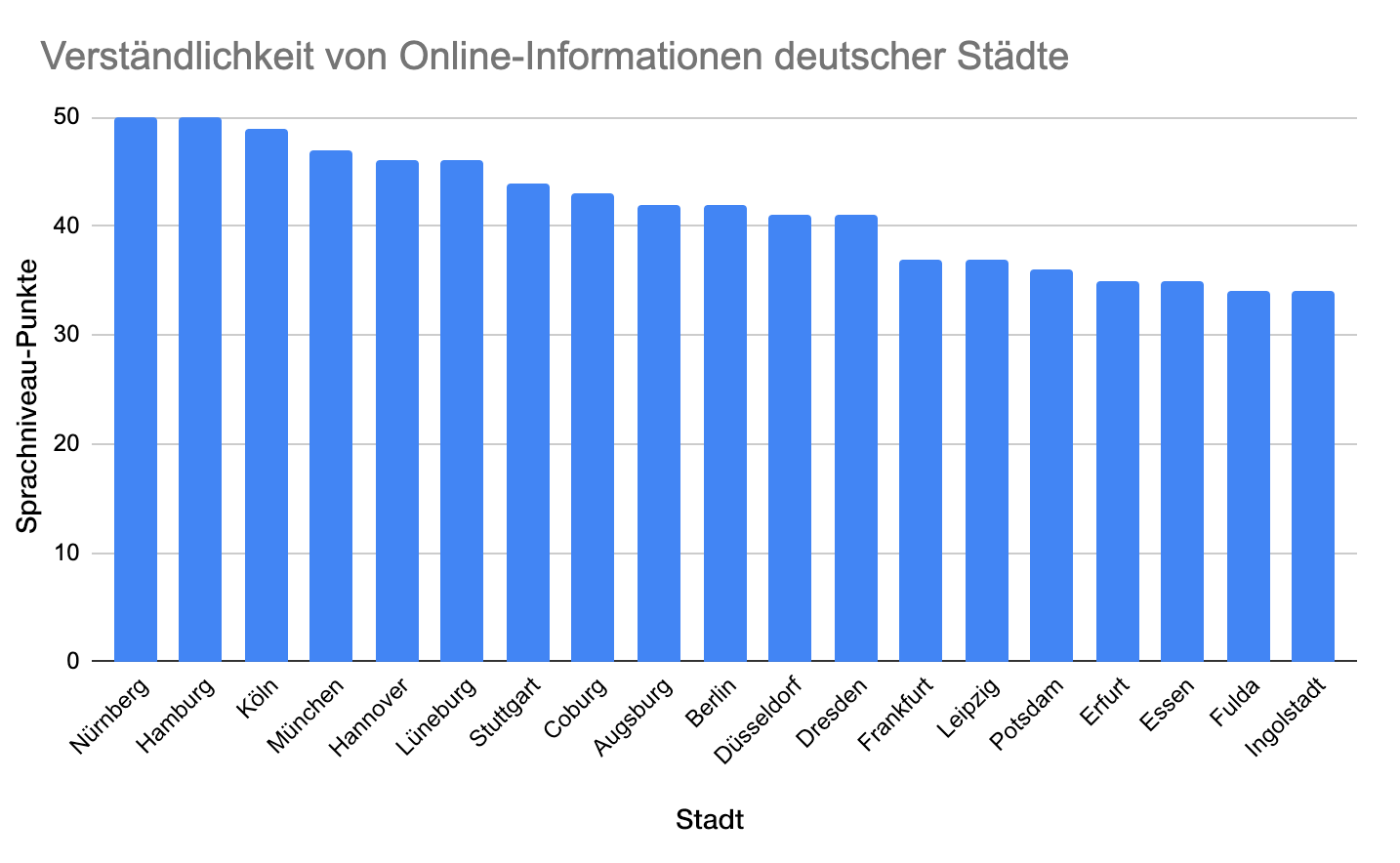

Für die Studie analysierte die Wortliga Tools GmbH pro Stadt fünf Themenkomplexe mit jeweils fünf Texten. Die Themen waren: Wohnungssuche, Informationen zu COVID-19, Mobilität und Verkehr, Barrierefreiheit sowie Unterstützung von Familien. Die Autoren verwendeten dafür ihre Software „Wortliga Textanalyse“ und bestimmten damit das Sprachniveau. Außerdem berechneten sie den Lesbarkeitsindex, ein Wert von 0 bis 100. Der Wert von 100 bedeutet die höchste Verständlichkeit.

Die durchschnittliche Punktezahl der städtischen Websites lag bei nur 38. Das bescheinigt den Städten dringenden Nachholbedarf: Verständliche Informationen nehmen Einfluss auf wichtige Entscheidungen jedes Einzelnen, etwa bei gesundheitlichen Fragen. 4

Exklusion der Mehrheit: Bürger müssen sich durch Behördendeutsch mühen

„Deutsche Städte, Ämter und Behörden erfüllen mit ihren Angeboten in “Leichter Sprache” den gesetzlichen Pflichtteil. Diese Sprache aus der Behindertenhilfe eignet sich aber nicht für alle. Bürgerfreundliche Kommunikation bedeutet, dass ein Großteil der Bevölkerung die Inhalte versteht und gern liest“, sagt Gidon Wagner.

Städte wie Nürnberg, Hamburg und München sind bereits auf einem guten Weg, wie die Studie zeigt. Auch kleine Städte wie Coburg geben sich beim Informieren ihrer Bürger sichtbar Mühe und übertreffen damit so manche Metropole in Bezug auf Klarheit. Die meisten anderen Städte – darunter Berlin – haben noch viele Löcher zu stopfen, um die Mehrheit auf Augenhöhe zu informieren.

Das Ranking der Städte finden Sie hier: https://wortliga.de/verstaendlichkeit-deutsche-staedte/

Checklist für Behörden

Diese Checkliste hilft Behörden dabei, ihre Texte verständlicher und ansprechender zu gestalten:

- Überlegen Sie sich vor dem Schreiben, welche Fragen Ihre Leser haben und klären Sie diese Fragen im Text

- Schreiben Sie keine zu langen Sätze, keine Schachtelsätze und wenige Nebensätze (Richtwert: 9 bis 15 Wörter pro Satz)

- Verwenden Sie eher kurze Wörter (bis zu drei Silben)

- Verwenden Sie Wörter, die Ihre Leser kennen

- Schreiben Sie aktiv und nicht passiv

- Sprechen Sie Leser persönlich an

- Verwenden Sie keine Abkürzungen (Stunden statt Std.).

- Nutzen Sie viele Verben und vermeiden Sie den Nominalstil (Verbessern statt Verbesserung)

Zur Studie

Messmethode: So untersuchten wir die Websites für rund 14 Millionen Bürger

Mit Textanalyse-Software untersuchten wir für jede Stadt fünf Themenkomplexe, bestehend aus jeweils fünf Texten. Die Themenbereiche umfassten Wohnungssuche, Informationen zu COVID-19, Mobilität und Verkehr, Barrierefreiheit sowie Unterstützung von Familien. Wir setzten unsere Software „Wortliga Textanalyse“ ein, um das Sprachniveau dieser Texte zu bestimmen. Zudem berechneten wir den Lesbarkeitsindex, der Werte von 0 bis 100 annimmt, wobei 100 die höchste Verständlichkeit repräsentiert.

So schlägt sich das Sprachniveau auf das Ranking nieder: Wir untersuchten pro Stadt 25 Texte und vergaben je nach Komplexität Punkte. Texte auf B1-Niveau erhielten drei Punkte, B2-Texte erhielten zwei Punkte, C1-Texte einen Punkt. Texte auf C2-Niveau erhielten keinen Punkt. Die Gesamtpunktzahl entschied über die Platzierung der Stadt. Bei Gleichstand der Punktezahl zogen wir die Lesbarkeit hinzu.

Der Lesbarkeitsindex der WORTLIGA Textanalyse errechnet sich unter anderem aus der durchschnittlichen Satz- und Wortlänge eines Textes sowie dem Anteil schwer verständlicher Formulierungen, wie Passiv- und Perfekt-Konstruktionen und Substantivierungen. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem international anerkannten Flesch-Reading-Ease.

Quellen:

1 gfds.

2

3

4 degruyter.

Aufmacherbild/ Quelle / Lizenz

Image by PixelAnarchy from Pixabay

Von 297,3 Millionen Flaschen im Jahr 2019 waren die Verkäufe im Pandemie-Jahr 2020 um 18 Prozent zurückgegangen. Danach stieg der Champagne-Absatz innerhalb von zwei Jahren um 33 Prozent und erreichte 2022 über 325 Millionen Flaschen.

Von 297,3 Millionen Flaschen im Jahr 2019 waren die Verkäufe im Pandemie-Jahr 2020 um 18 Prozent zurückgegangen. Danach stieg der Champagne-Absatz innerhalb von zwei Jahren um 33 Prozent und erreichte 2022 über 325 Millionen Flaschen.

KI-Experte Carsten Kraus

KI-Experte Carsten Kraus